化学– category –

-

二酸化炭素の性質・発生方法・集め方まとめ【気体の性質】

【二酸化炭素の性質】 今日のテーマは二酸化炭素です!二酸化炭素にはどんなイメージがありますか? 地球温暖化! お!確かに二酸化炭素によって地球の温暖化が進んでいるという話もありますね。 プラスチックの使用を減らしたりね! うん、その辺の活動が... -

水素の性質・発生方法・集め方まとめ【気体の性質】

【水素ってどんなもの?】 変なガソリンスタンドが出来た!! おっ!これは水素ステーションだね。全国に155か所(2021年9月)の水素ステーションが展開されています。 水素ステーション? 水素ステーションは燃料電池自動車(FCV)の燃料を補給するた... -

酸素の性質・発生方法・集め方まとめ【中学化学】

【酸素の性質】 酸素がなくなったらどうなっちゃうでしょうか? 呼吸ができない!! ですね!酸素は生物が呼吸をして生きるために絶対に必要な気体です! 酸素はもちろん生きるために必要な気体ですが、それ以外にもいろいろな特徴があるんです! 今回はそ... -

水溶液って何?硫酸銅の拡散で溶媒と溶質を理解しよう!!

【透明なのに美味しい?】 今回の学習で学ぶこと ・水溶液って何? ・溶質と溶媒って何? ・物質が混ぜなくても広がる不思議 CCレモンうめ~~~~ フクロモモンガがCCレモンなんて飲むなっ!! だって美味しいんだもん! 透明なのにスゴい!! いい疑問だ... -

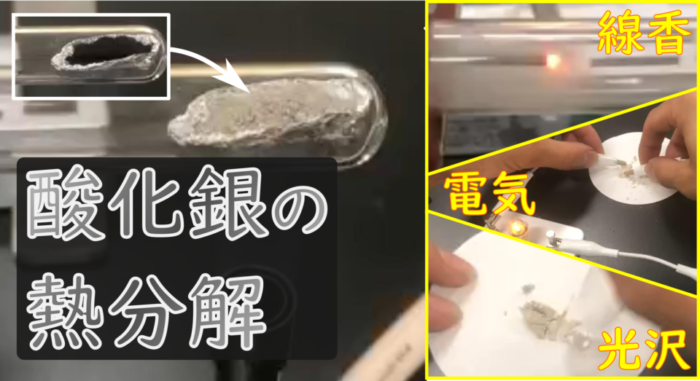

酸化銀を加熱して酸素と銀の2種類に熱分解しよう!【化学変化】

【ものを加熱するとどうなる?】 今回の学習で学ぶこと 酸化銀の熱分解がわかる! さて!2年生最初の授業は「酸化銀」を使った実験です!2年生で学ぶ化学は実験がたくさんあって超楽しいから、しっかり楽しんでたくさんの知識を手にいれましょう! 今回の... -

硫黄と鉄を加熱して硫化鉄を発生させる化学実験!【超危険!】

今回の学習で学ぶこと 鉄と硫黄を加熱すると硫化鉄が発生する 硫化鉄の性質を磁石・塩酸で調べる 温泉だ!! はい、今回のテーマは温泉の化学です! みなさんも温泉に来たつもりで温泉街をイメージしてください! 温泉のにおいがする~ ね、温泉地って独特... -

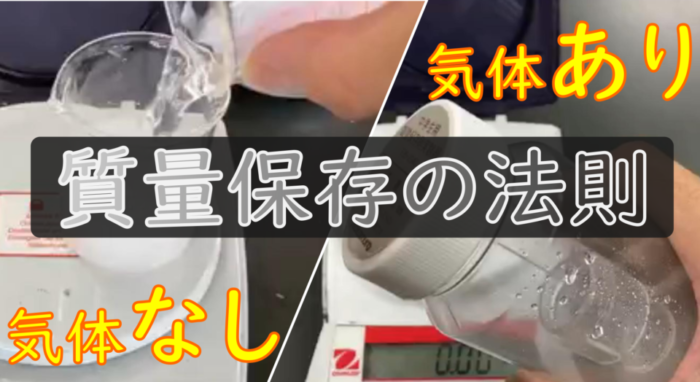

質量保存の法則とは何?2つの実験から解き明かせ!【中2化学】

【ものを食べると太るのはなぜ?】 エサを食べ過ぎて太った、、、 食べ物を体の中に入れるとその分重くなるから仕方ないね! お腹の中に入ったのになんでだ!!! ふむ、確かに当たり前に見えますが、少し疑問ですよね!今回は“原子”レベルのミクロな世界... -

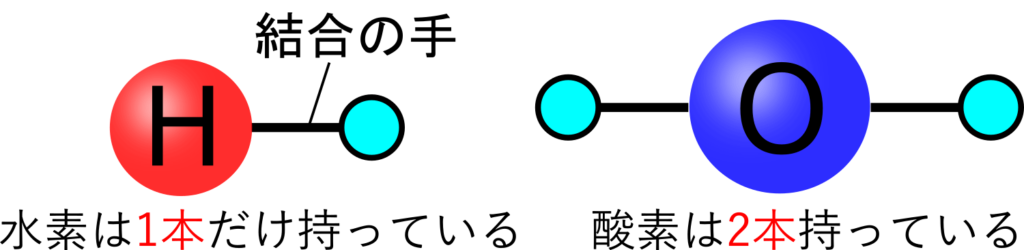

中学生でもわかる結合の手の考え方!化学式もバッチリ理解できる!【中学化学】

【結合の手】 次は結合の手について学んでいきましょう! 前回の続きだね! はい、今回は「分子をつくる物質・つくらない物質」で出てきた考え方である”結合の手”について詳しく解説した学習です。前回の学習を読んでいない人はコチラから読んだ方が理解が... -

マグネシウムリボンを燃焼させて酸化マグネシウムをつくる実験を解説!【酸化】

【マグネシウムで閃光弾!】 みんなで総攻撃だ!! 閃光弾でチャンスをつくるぞ! なんか楽しそうだね! 今モンハンでリオレウス倒してるんだ! 閃光弾ってめっちゃ光るけど実際にみてみたくない? 見たい! じゃあ実験をしてみよう! 今回の実験に使うの... -

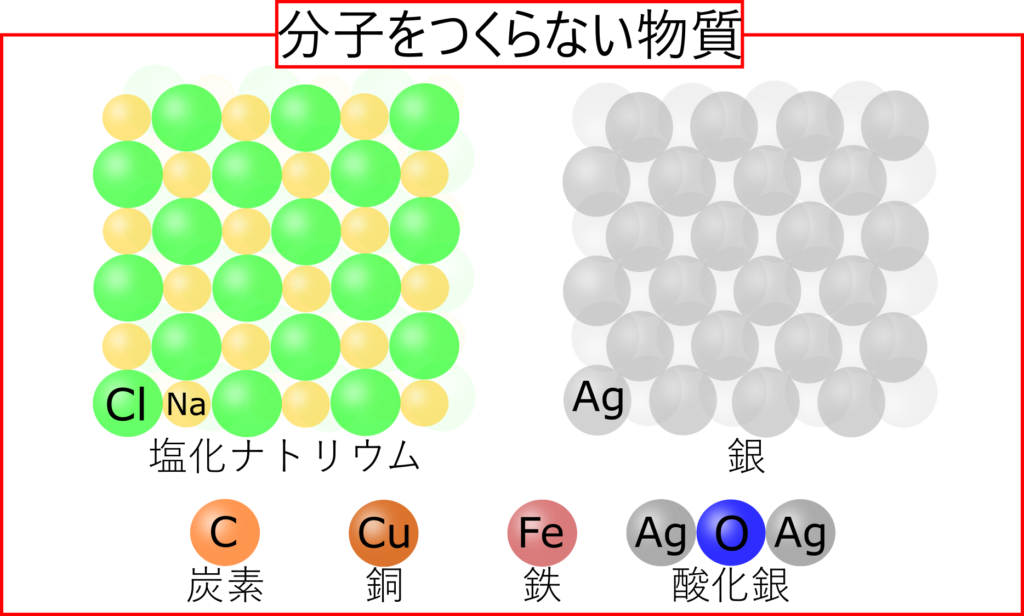

分子をつくる物質・つくらない物質の違いを理解しよう!【結合の手】

【ダイヤが硬い理由は手のつなぎ方??】 さて、今回のテーマは「ダイヤモンド」です!! キラキラピカピカ!大好き!! 値段も1カラット(0.2g)で100万円くらいになりますからね!! 高っっっっ なかなか手が出ませんねぇ~ さて!そんなダイヤモンド...

.jpg)