ベーキングパウダーでカルメ焼きをつくろう!

甘い匂いがするっ

今日は「カルメ焼き」というお菓子を作ってみました!

材料は砂糖、水、炭酸水素ナトリウムだけ!

炭酸水素ナトリウム?

炭酸水素ナトリウムはベーキングパウダーの中に含まれているお菓子などに入れてフワフワにする役割がある物質です。

ホットケーキとかにも入っているやつか

炭酸水素ナトリウムを使って、カルメ焼きを作った動画がコチラです。

炭酸水素ナトリウムを入れると急に膨らんだ!

そう!急激に膨らみましたよね。

カルメ焼きやホットケーキが膨らむ秘密は炭酸水素ナトリウムに隠されています。今回はこの秘密を探りましょう!!

炭酸水素ナトリウムを入れるとカルメ焼きが膨らむのはなんで?

炭酸水素ナトリウムの加熱

じゃあ、炭酸水素ナトリウムを加熱して変化を調べていきましょう!

炭酸水素ナトリウムはこんな粉です。

白くてサラサラした粉だね

はい、これを試験管に入れて加熱するために器具を組み立てていきます。

試験管が斜めになってない?

よく気が付きました!「試験管を斜めにしていること」が実験の重要なポイントの1つです!

試験管の口を下に傾けた状態で加熱する!

加熱時の注意点

この実験では、試験管内に液体が発生します。試験管の底の加熱部に発生した液体が残らないように傾けないとダメなんです。

なんでダメなの?

水が熱をたくわえやすい性質を持っているからです!

試験管はガラス製なので、そこまで熱に強くはなく、試験管の底に水が溜まってしまうと、水がため込んだ熱によって試験管が割れてしまう危険性があるんです!

そうならないために試験管の口を下げて、化学変化で発生した液体が試験管の口の方に流れていくように工夫しています。

2つ目の加熱時の注意点は、加熱を止める前にする操作です。

加熱を止める前にガラス管を石灰水から抜いておく

なんで抜くんだっけ?

理由は「逆流を防ぐため」です。ガスバーナーの加熱を止めると試験管内の温度が下がってガラス管から逆流してしまうんです。

あたたかい試験管内に冷たい石灰水が逆流すると試験管内の温度が急激に変化するからガラス製の試験管は割れてしまう可能性があります。

発生する物質

2つの注意点を意識して実験を行っていきましょう!

実験の様子をムービーで見てみましょう!

ムービーの中で変化が2つ現れましたが何でしたか?

石灰水が白くなった!

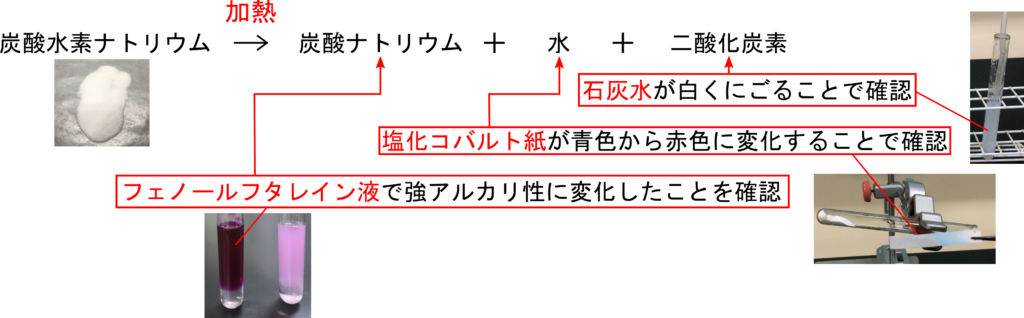

ですね!ということは、二酸化炭素が発生したってことだね!

炭酸水素ナトリウムを加熱すると二酸化炭素が発生する!

次に試験管内も注目してみましょう!

液体が発生してるね!

うん、これって何でしょうね?

水じゃないの?

さて、どうでしょうか?水じゃなくてエタノールとかの別の液体の可能性もありますよ。

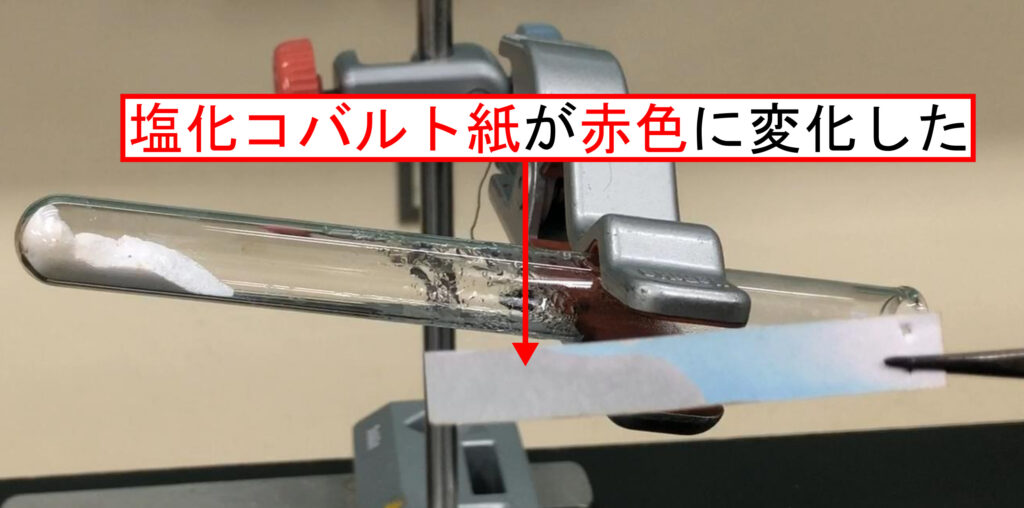

試験管内に発生した液体が「水」かどうか調べるための方法もあります!その方法は塩化コバルト紙を使うことです!

水しか調べられないの!?

そうですね、、、水しか調べることができません。そのためだけに作られています。。。

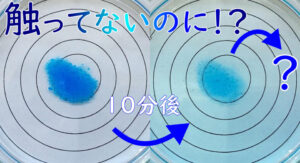

塩化コバルト紙は「水」を調べることができる

水に触れると「青」→「赤」に色が変わる

実際に試験管が冷めてから中の液体に塩化コバルト紙を入れてみましょう。

塩化コバルト紙の色が変化しましたね!

赤色に変化した!

ってことは、試験管の中に発生した液体は「水」ってことですね!

炭酸水素ナトリウムを加熱すると水が発生する!

これまでの実験結果をまとめると、炭酸水素ナトリウムを加熱すると2種類の物質が発生することがわかるってことだね!

二酸化炭素と水ができた!

最後に試験管の中に残った物質について考えてみましょう!

さて、試験管に残った固体は何でしょうか?

炭酸水素ナトリウムじゃないの?

いいえ、違います!前回の学習で、化学変化はある物質が別の物質に変わることだと学びましたね。

加熱によって二酸化炭素や水が発生しているってことは、炭酸水素ナトリウムに何か変化があったから2つの物質が現れたってことになります。

ということは、炭酸水素ナトリウムは別の物質に変化しているんです!

そっか、見た目は同じでも別のものになっているんだったね

そうですね、確かに炭酸水素ナトリウムと加熱後の物質は見た目はほぼ同じですね。でも別の物質に変化してるから違いがあるはずです。その違いを調べてみましょう!

今回は「水への溶けやすさ」と「フェノールフタレイン液の変化」に2つを調べてみました!

実験のムービーをみてみましょう!

加熱後はよく溶けてる!

ですね!加熱前の炭酸水素ナトリウムは水に少ししか溶けませんでしたが、加熱後の物質は水によく溶けました。

さらに詳しく調べるために”フェノールフタレイン液”を使って実験しました。

フェノールフタレイン液ってどんなの?

フェノールフタレイン液は酸性・中性・アルカリ性を調べるための指示薬で、このような色の変化をします。

酸性・中性→「無色」

アルカリ性→「赤色」

アルカリ性しかわかんないの?

なんだか不便に見えるけど、アルカリ性での色の変化がはっきりと見えて、どれくらいアルカリ性が強いかわかるから今回フェノールフタレイン液を使っています。ほかの指示薬と役割は3年生の学習で詳しく学んでね♪

じゃあフェノールフタレイン液をそれぞれの水溶液に加えるとどちらも変化がありました。

キレイな色!!

フェノールフタレイン液はこのような感動的な色の変化をします!。

加熱後の物質を入れた水溶液のほうは鮮やかな赤色に変化したことから、強いアルカリ性を示すことがわかります。

加熱前は弱いアルカリ性だね♪

加熱後の物質は”炭酸ナトリウム”という物質で、水に溶けやすく、水溶液は強アルカリ性を示します。

加熱後に発生した物質は”炭酸ナトリウム”で水によく溶け、強アルカリ性を示す

結果のまとめ

最後に結果をまとめていきましょう!

3種類の物質に分かれたね♪

こんな風に「1種類の物質が2つ以上に分かれる反応」をなんと言ったか覚えていますか?

分解!

大正解!!今回は熱を使って分解しているから熱分解といいますね。

前回の酸化銀の熱分解も一緒におさえておきましょう♪

https://hario-science.com/silver-oxide/じゃあ今回のテーマに最初の「カルメ焼きが膨らんだ理由」はもう説明できますね!

二酸化炭素が発生したから!

その通り!カルメ焼きやホットケーキが膨らむのは、固体の炭酸水素ナトリウムを加熱すると気体の二酸化炭素が発生するからなんですね!

炭酸水素ナトリウムの熱分解は3種類も物質が出てくる&調べ方がそれぞれあるからよく勉強しましょう!

.jpg)

サムネ-300x164.jpg)

コメント