動画を見ることができる人はこっちの方がわかりやすいからぜひみてね♪

目次

温度を下げる道具

南国出身のハリネズミがよく言うね(笑)

まぁ確かにね、温度を下げる道具はたくさんあるけど、どんなものが思い浮かびますか?

そうですね!エアコンのスイッチを入れれば温度が下がるし、アイスを食べれば体が冷えますね!

その他にもスーパーなどに売っているこのような道具は簡単に温度を下げることができますね。

それぞれの仕組みを1つずつ説明しましょう!

熱さまシートは熱が出た時に貼るシートですね。有名なのはこの冷えピタです。

冷えピタの仕組みはシートのジェルに含まれている水分の「液体→気体の状態変化」が起きる時に周囲の熱を奪うことで冷やしています。

そうです。手を洗った後にス―ス―するのとか打ち水と同じ原理です。ちなみにエアコンも状態変化を利用して部屋を冷やしています。

状態変化について詳しく学びたい人はコチラの学習を読んでね♪

あわせて読みたい 固体、液体、気体の違いは運動の違い 物体は3つの状態をもつ その3つとは固体、液体、気体の3つ状態です。 水で説明すると、固体は氷、液体は水、気体は水蒸気になります。 氷と水と水蒸気の違いは... コールドスプレーはスポーツで捻挫した時に冷やしたりする道具ですね。コールドスプレーも状態変化を利用して冷やしています。

缶の中には圧力をかけて液体の状態にしたガスが入っていて、噴射すると液体状態のガスが気体に戻り、状態変化する時に奪われる熱によって冷やされます。

中にいれるガスは揮発(蒸発)しやすいものを利用しているので、急激に冷やすことができるんですね。

はい、でも状態変化以外にも温度を下げる方法があります!それがこれです!

そうです、これは瞬間冷却剤といって、アウトドアで遊びにいく時なんかに持って行ったりしますね。

瞬間冷却剤は状態変化ではなく、化学反応を利用して温度を下げる道具で、袋の中は小さい袋で区切られて袋をたたくと中の小袋が割れて化学反応がはじまります。

急激に温度が下がって楽しいし、結構安いので、買って試してみてください♪

扶桑化学

¥880 (2024/07/26 22:45:38時点 Amazon調べ-詳細)

吸熱反応

さて、今回はこの瞬間冷却剤を試験管内で作って温度を下げてみようと思います!

はい、結構簡単にできます。

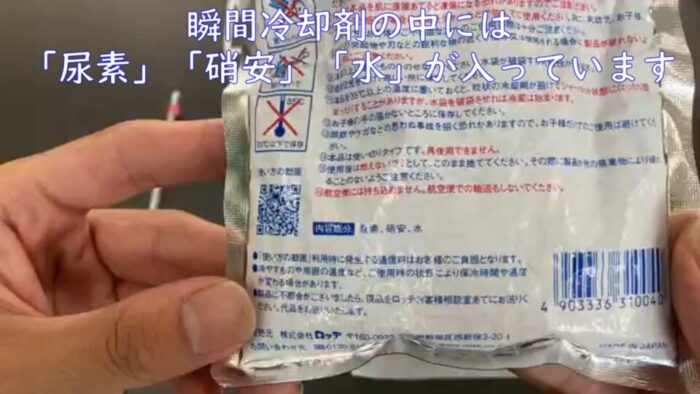

ヒヤロンの裏側に材料が書かれているので、これをみると「尿素」「硝安(硫酸アンモニウム)」「水」が入っていることがわかります。

そうです!似た物質を使ってこの反応を再現してみましょう!

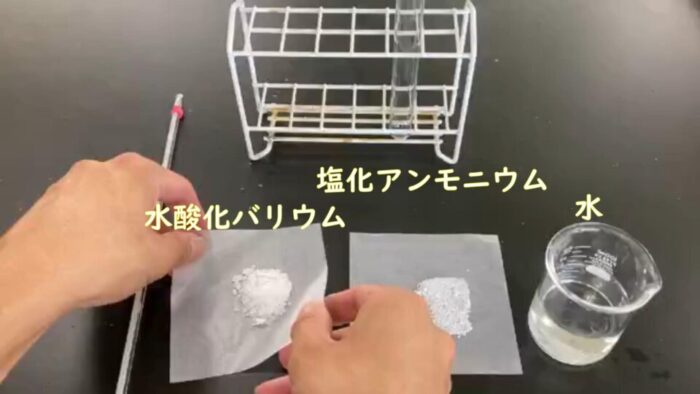

今回使う物質は「水酸化バリウム」「塩化アンモニウム」「水」の3種類です。

これらを混ぜるだけで冷えるんです!

実際に実験したムービーを見てみましょう!

-300x300.png)

.jpg)

サムネ-300x164.jpg)

コメント