- 地震計がどのように地震を記録しているのかがわかる!

- 地震によって発生する波の種類がわかる!

-150x150.png)

うわ!地震だ〜〜

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

日本は地震が多い国だからよくあるよね〜

震度1以上::1日平均10回

震度4以上:1年間で116回

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

めちゃくちゃ多いじゃん!

でもなんで正確にわかるの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

それは「地震計」で記録しているからなんだ!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

揺れてるのに記録できるの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

うん!そんな地震計の仕組みについて学んでいこう!

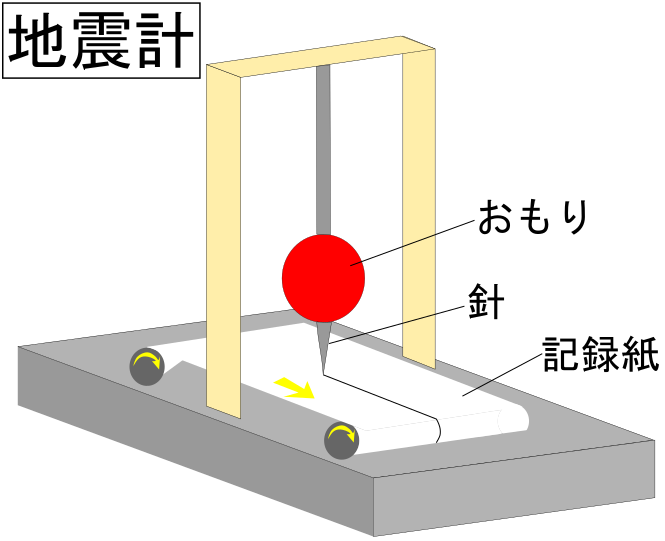

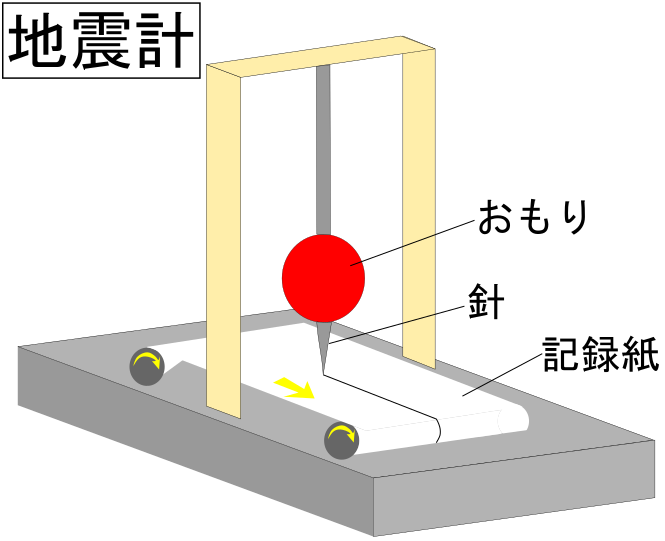

↓地震計はこんなやつ↓

-300x300.png)

-300x300.png)

それじゃあ授業スタート!

地震計ってどんなもの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

地震大国日本には地震計はいくつあるでしょう?

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

47都道府県あるから、470個位?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

日本には4300個以上の地震系があるんです!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

さすが日本!!

地震計は地震の揺れを測定するための機械です!

日本では4300個以上の地震計が各地に設置されており、気象庁や民間企業によって管理されています。

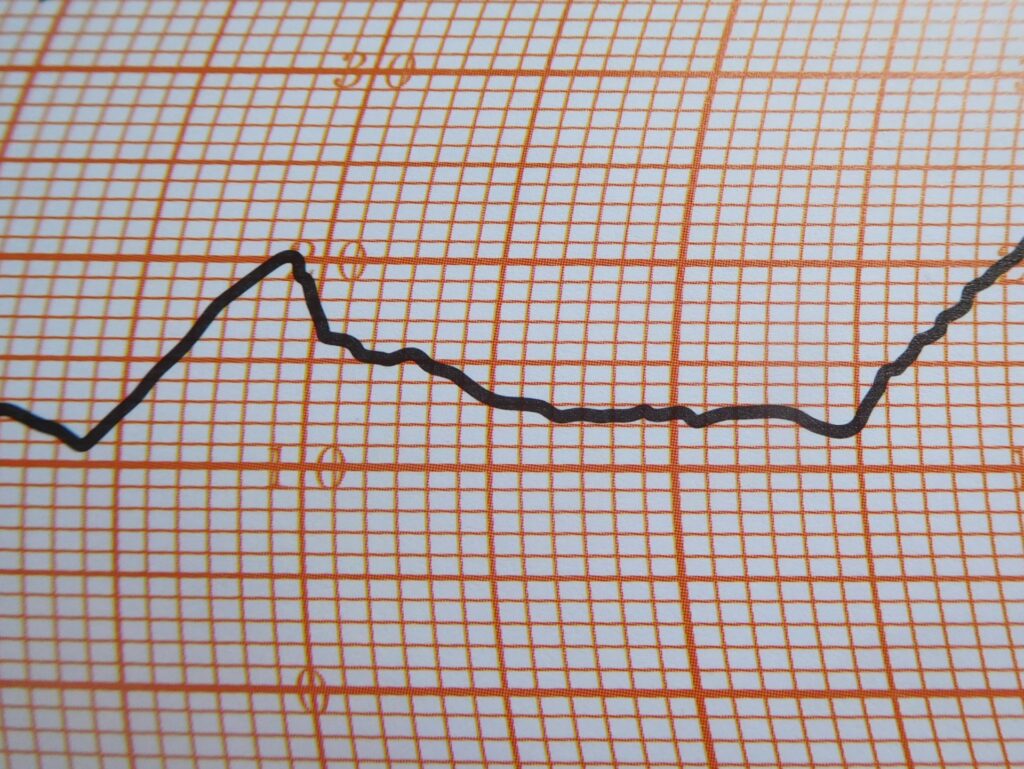

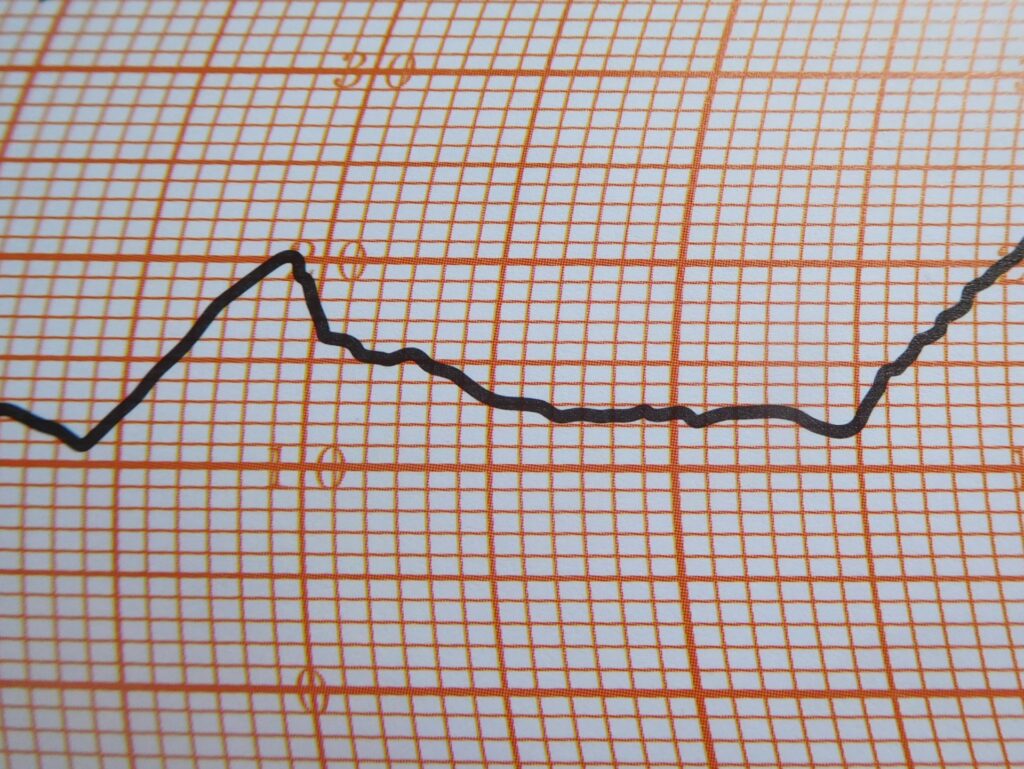

地震計は365日24時間ずっと記録を続けていて、地震によって記録される波はこのように紙に記録しています。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

地震で揺れているのになんで紙に書けるの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

その秘密に迫っていきましょう!

地震計の仕組み

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

これが「地震計の工夫」です!

地震計はこんな仕組みで波を記録しています!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ぼくみたいに”針”があるんだ!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

この針で記録紙に記録しています!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

そして重要なポイントは「おもり」です!

地震計にはおもりがついていて、地震で揺れている中でも、紙に記録できるのは、このおもりによるものです!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

おもりがあるとなんで記録できるの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

その秘密を詳しく説明します!

紙に記録するということは、当たり前ですが、「紙だけをおさえてペンを動かす」必要がありますね。

両方を同じように動かしても一緒に移動するだけで、記録をすることはできません。

地震計の針はおもりにくっついているから、地震の揺れがあってもあんまり動きません。

しかし、記録紙のほうは地面にそのまま置いてあるので、地震の揺れによって動かされます。

記録は地震の揺れで動くけど、おもりについた針はそのままだから”記録紙が動く”ことで地震の揺れを記録することができています。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

おもりによって針は動かないけど、

地震によって記録紙は動くってこと!

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

なるほど!だから地震の揺れの中でも記録できるんだね!

地震計でわかる2種類の波

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

でもこの器具だと前後の揺れしかわからなくない?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

よく気がついたね!

地震計は「前後」「左右」「上下」の揺れにできるように3種類あります!

今回のイラストは左右の揺れを感知するようになっていますが、記録紙の向きを3種類用意することで全方向の揺れを感知できます!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

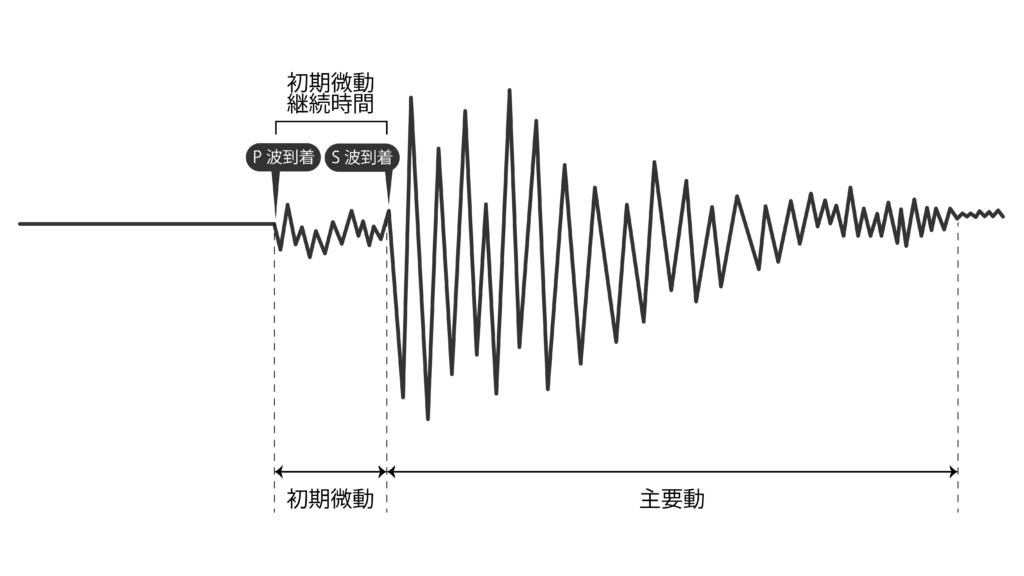

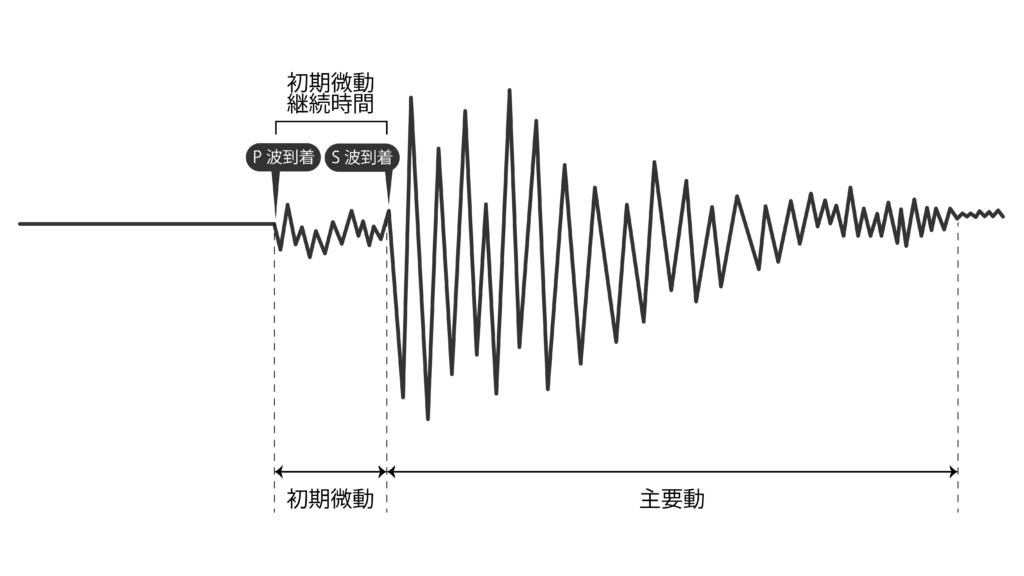

地震計によって記録された波はこのように記録されます!

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

-1-150x150.png)

小さい揺れと大きい揺れがあるね

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

地震の波は弱い「初期微動」と強い「主要動」があります

地震の揺れはこの2種類です!

- 「初期微動」・・最初に伝わるP波によって生み出される小さな揺れ

- 「主要動」・・・後から伝わるS波によって生み出される大きな揺れ

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

P波とS波?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

P波とS波は違う特徴があります!

P波はS波よりも速く進む波

速度は4km〜8km/sくらい

地震発生と同時にP波・S波が一緒に出発するが、P波の方が進むスピードが速いから先に揺れを伝える

P波は小さい揺れ(初期微動)を引き起こす縦波

-1024x374.png)

-1024x374.png)

S波はP波よりもゆっくり進む波

速度は3km〜6km/sくらい

地震発生と同時にP波・S波が一緒に出発するが、S波の方が進むスピードがゆっくりだから後から揺れを伝える

S波は大きい揺れ(主要動)を引き起こす横波

-1024x440.png)

-1024x440.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

P波とS波は違う特徴があります!

📡 地震計の豆知識|おもしろトピック

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

地震計の歴史や日本での使われ方もまとめておきました!

① 地震計には大きく分けて2種類ある

地震計には主に以下の2種類があります。

- 加速度型地震計: 建物の揺れの速さ(加速度)を測る。地震の震度に関係。

- 速度型地震計: 揺れの速度(地震波)を記録。震源や地震波の解析に使う。

目的に応じて使い分けられています。

② 地震計は地下にも設置されている

正確な観測のため、地下100m以上に地震計を設置することもあります。地上の騒音や振動(車・風・人の動き)を避けるためです。

こうした「地中地震計」は、特に研究用途で重要です。

③ 世界最古の「地震計」は中国にあった

紀元前132年、中国の科学者「張衡(ちょうこう)」が発明した「候風地動儀」は、世界初の地震検知器とされています。

龍の口から玉が落ちてカエルの口に入る仕組みで、揺れた方向までわかるという精巧さでした。

④ 「揺れの大きさ」と「地震の規模」は違う

地震計で測る揺れの大きさ(震度)と、地震が持つエネルギーの大きさ(マグニチュード)は別物です。

- 震度: 各地の揺れの強さ

- マグニチュード: 地震そのもののエネルギー

同じマグニチュードでも、震源の深さや場所によって震度は変わります。

⑤ 家庭や学校にも「簡易地震計」が増えている

最近では、IoT型の小型地震計が普及しており、家庭や学校にも導入されています。

地震を検知すると自動で通報したり、アラームが鳴ったりする仕組みになっています。

⑥ スマホが地震計になる時代!?

スマホに内蔵されている加速度センサーを使って、揺れを検知できるアプリ(例:MyShake)も登場しています。

将来的には世界中のスマホが地震観測ネットワークになる構想もあり、地震計の役割はもっと身近な存在になるかもしれません。

まとめ

- 地震計はおもりについた針は動かず、地震の揺れによって記録紙が動くことで記録されている

- 地震計によってできる波には「初期微動」と「主要動」がある

- 「初期微動」はP波/「主要動」はS波が伝える

今回のまとめクイズ!

-300x300.png)

-300x300.png)

次の学習も一緒に頑張ろうね!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

今回の授業は15時間目!

- 1時間目 噴火で出てくる”火山噴出物”を紹介!

- 2時間目 マグマのねばりけで変わる火山の種類!

- 3時間目 冷える時間でかわる「火成岩」を分類しよう!

- 4時間目 6つの有色鉱物&無色鉱物を覚えよう!

- 5時間目 斑状組織&等粒状組織の違いを解説!

- 6時間目 流れる水による土砂の堆積

- 7時間目 泥岩・砂岩・れき岩は大きさで決まる!

- 8時間目 6つの堆積岩の名前を語呂合わせ!(流紋岩・安山岩)

- 9時間目 示準化石&示相化石ってどんなもの?

- 10時間目 示準化石の紹介

- 11時間目 示相化石の紹介

- 12時間目 日本が乗る4つのプレート

- 13時間目 地震で起こる4つの現象!

- 14時間目 震度とマグニチュードって何が違うの?

- 15時間目 地震計の仕組みを解説!

- 16時間目 P波とS波の揺れ方の違いってなんだろう!?

- 17時間目 地震計が揺れを感知する仕組みを解説!

- 18時間目 地震の到達時間の計算方法をわかりやすく教えます!

- 19時間目 ボーリング調査って何?

- 20時間目 柱状図から地層の傾きを考えよう!

- 21時間目 断層の種類&でき方!

.jpg)

コメント