- 栄養素を分解して吸収されやすくすることを吸収という

- 食べ物が通る口→食道→胃→小腸→大腸→肛門の管を合わせて消化管という

- 消化液に含まれる消化酵素が栄養素を分解して吸収されやすくしている

-300x300.png)

それじゃあ授業スタート!

人が生きるために必要な栄養は?

-150x150.png)

三大栄養素、知っていますか?

虫!水!木の実!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

全然違います(笑)

三大栄養素は人間が生きるために必要な栄養のことで、炭水化物、タンパク質、脂質の3つです。

それぞれの役割と多く含まれている食べ物を紹介します。

| 栄養素 | 役割 | 多く含まれる食べ物 |

| 炭水化物 | エネルギー源になって体を動かす | 米、小麦、砂糖、いも類 |

| タンパク質 | 主に体をつくる材料になる 一部はエネルギー源になる | 肉、魚、卵、大豆 |

| 脂質 | エネルギー源になって体を動かす (炭水化物よりも蓄えやすい) | 油、卵黄、バター |

炭水化物はすぐにエネルギーに変換されるのに対して、脂肪はおなかなどに蓄えやすく、必要な時にエネルギーを取り出せるようになっています。

無機質やビタミン類は体をつくったり、体の調子を整えたりします。カルシウムは骨になったり、鉄は血液に使われたりですね。

では、これらの栄養素はどのようにして、体の中に取り込まれているのでしょうか?

食べたものが体の中で別のものに変えられる仕組み

食べ物を体に取り込むことで、私たちの体をつくったり、運動することができますが、もちろん食べたおにぎりがそのまま、おにぎりとして体をつくっているのではなく、一旦別の吸収されやすい物質に変化してから体に取り入れられます。

食べ物などの栄養素を吸収されやすい形に変化させることを吸収をいいます。

食べ物が吸収されていく過程を見ていきましょう!

食べ物が口から取り入れられて、肛門からでてくるまでの通り道をすべて合わせて消化管といいます。

口→食道→胃→小腸→大腸→肛門というひとつながりの管のことで、口でかみ砕いて小さくしたり、胃の胃液で微生物を殺したりと消化を助けています。

これらの消化管は当然、消化に関係していますが、それ以外にも消化管の途中で、消化液という養分を吸収されやすい形に変えるはたらきをする液を出す器官があります。

例えば、だ液せん(だ液を出す)、すい臓(すい液)、肝臓(胆汁)で、消化を助けています。

消化液のはたらき

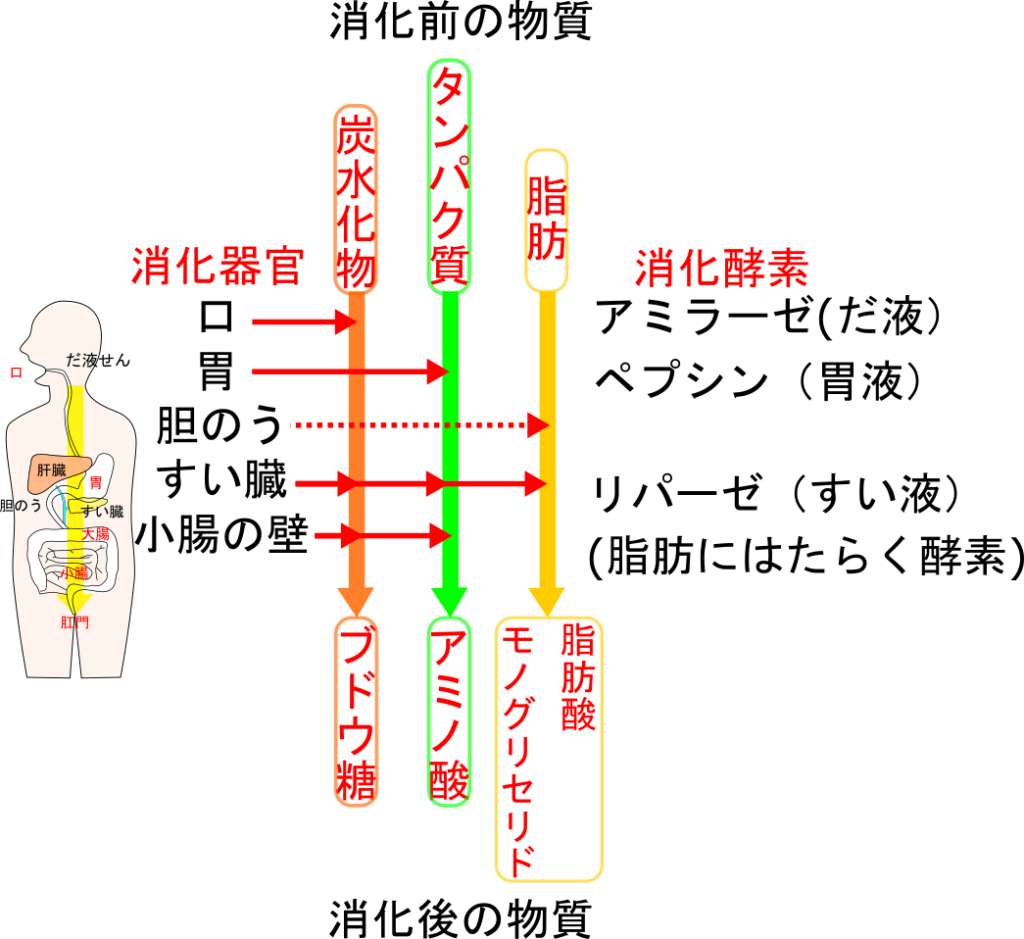

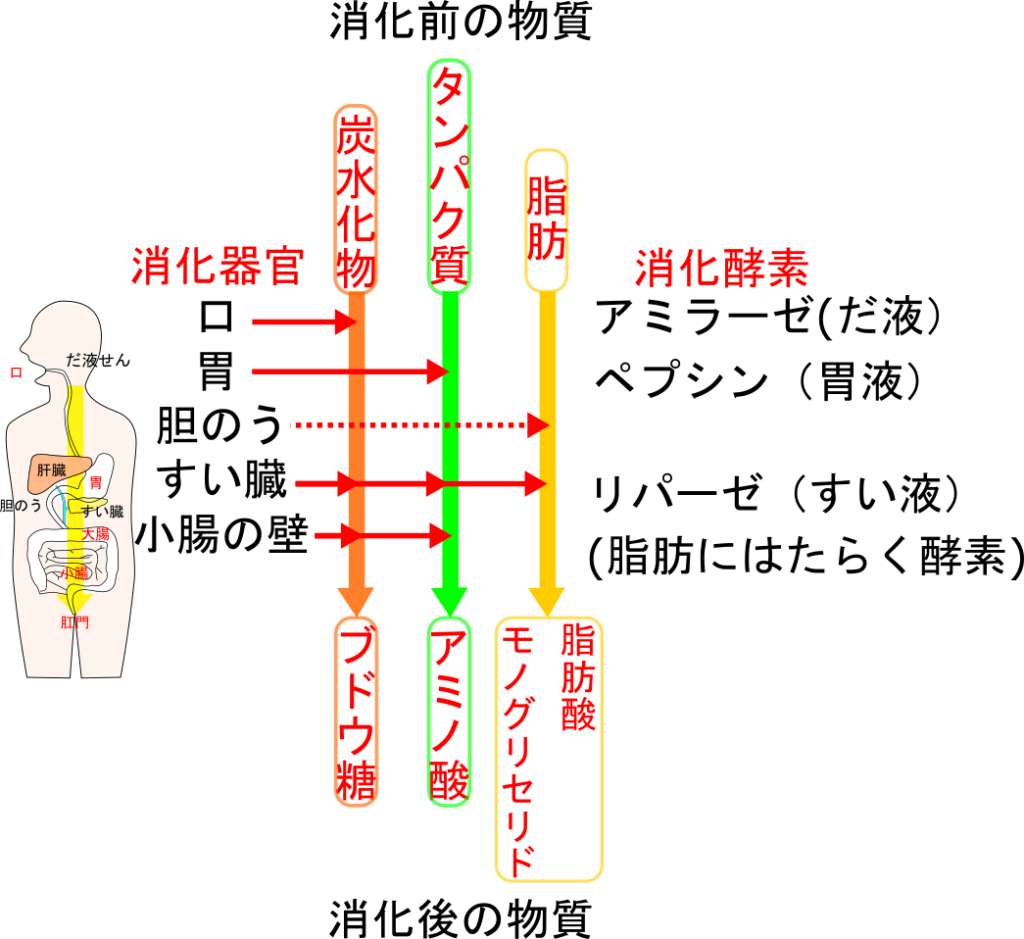

消化液は、食べ物を分解し、炭水化物やタンパク質、脂質を別のものに分解しますが、それぞての消化液によって作用する物質が違い、また、一気に分解しているわけではなく、消化管の中を通る中で少しずつ分解されていきます。

分解されていくと炭水化物は最終的にブドウ糖に、タンパク質はアミノ酸に、脂質はモノグリセリドと脂肪酸という物質に分解されます。

栄養素が分解されていく様子をイラストで見てみましょう!

だ液からでるだ液(消化液)はアミラーゼ(消化酵素)という物質を含んでいて、アミラーゼは炭水化物を細かくしますが、すべて細かくしきるわけではなく、だ液以外の消化液でも分解され最終的にブドウ糖に変化します。

胃では胃液(消化液)にふくまれるペプシン(消化酵素)がタンパク質を分解します。

胆のうからでる胆汁は、脂肪に作用して、分解しやすくしますが、直接分解を行うわけではありません。また、胆汁は胆のうで作られているのではなく、肝臓で作られた胆汁が胆のうに運ばれて、消化の時に胆のうから出されています。すこし紛らわしいですがおさえておきましょう!

すい臓でつくられるすい液(消化液)は万能で、炭水化物、タンパク質、脂質のすべてに作用します。脂質に作用する消化酵素はリパーゼといい、それ以外にも多くの消化酵素を含んでいます。

| 消化液 | 消化酵素 | 分泌場所 | 作用対象 |

| だ液 | アミラーゼ | 口 | 炭水化物 |

| 胃液 | ペプシン | 胃 | タンパク質 |

| 胆汁 | 肝臓 | (脂肪) | |

| 膵(すい)液 | リパーゼ | 膵臓 | 炭水化物 タンパク質 脂肪 |

| 小腸の壁の液 | いろいろ (覚えなくてOK) | 小腸 | 炭水化物 タンパク質 |

消化酵素のはたらきの実験はだ液を使って行うことができます。

-300x300.png)

-300x300.png)

だ液について調べた授業がYoutubeにあります!

Youtubeの方が音声があってわかりやすいので、動画が見れる環境の方はこちらの方がおすすめです!

まとめ

- 栄養素を分解して吸収されやすくすることを吸収という

- 食べ物が通る口→食道→胃→小腸→大腸→肛門の管を合わせて消化管という

- 消化液に含まれる消化酵素が栄養素を分解して吸収されやすくしている

- 1時間目 顕微鏡&双眼実体顕微鏡の使い方をマスターしよう!

- 2時間目 酢酸カーミンを使ってオオカナダモの核を観察!

- 3時間目 動物&植物の細胞の違いを解説!

- 4時間目 「細胞の呼吸」ってどんなもの?

- 5時間目 多細胞生物/単細胞生物の違いはなんだろう?

- 6時間目 細胞→組織→器官→個体 そうして体はできる!

- 7時間目 ヨウ素液のはたらきを調べよう!

- 8時間目 「光合成」の大切な機能を実験して調べよう!

- 9時間目 葉の表/裏で”蒸散の量”はどのくらい変わる?

- 10時間目 植物の「気孔」を観察しよう!

- 11時間目 単子葉類・双子葉類の「維管束」の違いを徹底解説!

- 12時間目 じゃがいもは根?茎?でんぷんを貯める場所と行方

- 13時間目 消化・消化管について

- 14時間目 だ液に含まれる「アミラーゼ」のはたらきを調べよう!

- 15時間目 炭水化物/タンパク質/脂肪の分解のされかた

- 16時間目 呼吸では何が行われるの?肺のはたらきを解説!

- 17時間目 しゃっくりの原因!?横隔膜のはたらき

- 18時間目 赤血球や白血球など血液の成分のはたらき!

- 19時間目 心臓のはたらき

- 20時間目 動脈/静脈&動脈血/静脈血のわかりにくすぎる違いを解説!

- 21時間目 じん臓やぼうこうが行う”排出”の仕組みを解説!

- 22時間目 腕が曲がるのはナゼ?運動器官について

- 23時間目 人間が持つ”五感”って何?

- 24時間目 ハイテクカメラより高性能!人間の目が見える理由!

- 25時間目 音が聞こえる方向までわかる神秘的な仕組みの耳を知ろう!

- 26時間目 落ちるものさしをキャッチできる?反射神経について解説!

.jpg)

コメント