- 顕微鏡の歴史

- 顕微鏡のパーツの名称と役割

- プレパラートの作り方

- 顕微鏡の使い方&片付け

- 倍率の計算&明るさ

- ピントの合わせ方

- 双眼実体顕微鏡のメリット

-300x300.png)

それじゃあ授業スタート!

-300x300.png)

この授業はYoutubeでも解説しています!

Youtubeの方が実際に顕微鏡を使っていて、100倍わかりやすいから動画がおすすめです!

顕微鏡の歴史

-150x150.png)

顕微鏡が初めて使われたのは何年前でしょう?

100年位前かな?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

なんと正解は300年以上前です!

世界で初めての顕微鏡は、17世紀後半に作られました!

この人が 世界で初めて顕微鏡を作った人!

アントニ・ファン・レーウェンフック(1632~1723)

フックが作った顕微鏡は、虫眼鏡のように1枚の凸レンズを使ったものだったが、なんと200倍にも 拡大することができ、当時の技術の大革命だった!

フックがしっかりとした顕微鏡を発見する前にも、たくさんの人がものを拡大してみる試みに取り組んでいました。

顕微鏡の原型は1590年オランダ人によって作られています。

これまで、ガリレオが顕微鏡を使って、昆虫の複眼を観察したことをはじめ、主に生物学の分野で、細胞の発見、細菌の発見など科学の発展に大貢献してきています。

顕微鏡の種類は、光学顕微鏡や電子顕微鏡などたくさんの種類があります。

顕微鏡は何μm(mmの1/1000倍)の生物の観察ができたり、生きている細胞の観察が3Dでできたりとまだまだ進歩を続けています。

-300x300.png)

-300x300.png)

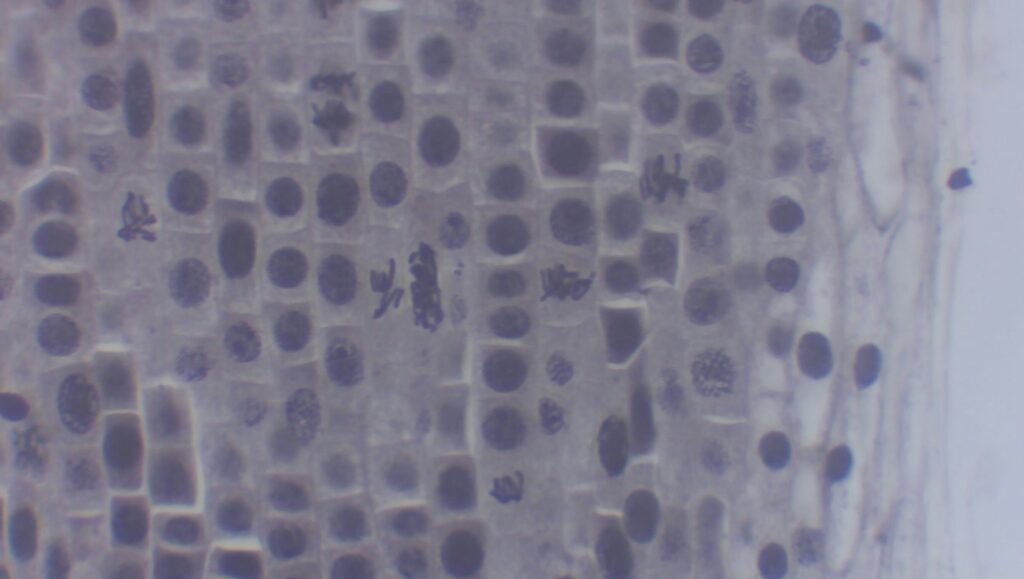

これは何を顕微鏡で拡大したものでしょうか?

なんかの機械?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

正解はなんと千円札です!!

なんと1000円札も拡大すると、こんなふうに不思議な模様があるんです!

-300x300.png)

-300x300.png)

顕微鏡の使い方をマスターして、ミクロの世界で観察できるようになりましょう!

2種類の顕微鏡

顕微鏡といっても、中学校で習うだけで2種類の顕微鏡があります。

普通の顕微鏡

双眼実体顕微鏡

なにが違うの?

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

違いは1つの目で見るか2つの目で見るかです!

1つの目で見る普通の顕微鏡に比べ、双眼実体顕微鏡は2つの目で見ることができるから、それぞれにメリットがあります。

まずは普通の顕微鏡のパーツの名前とその特徴について勉強していきましょう!

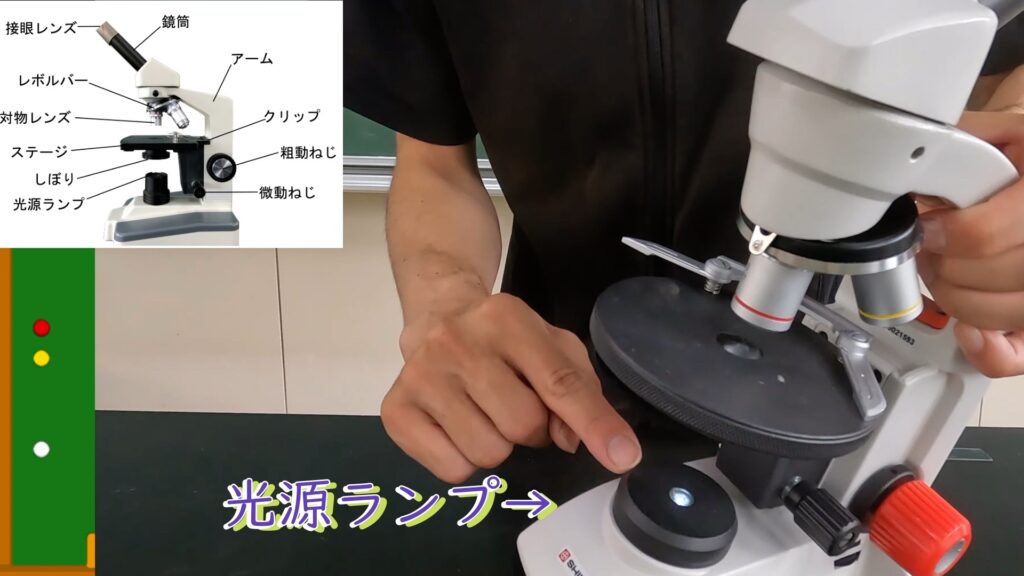

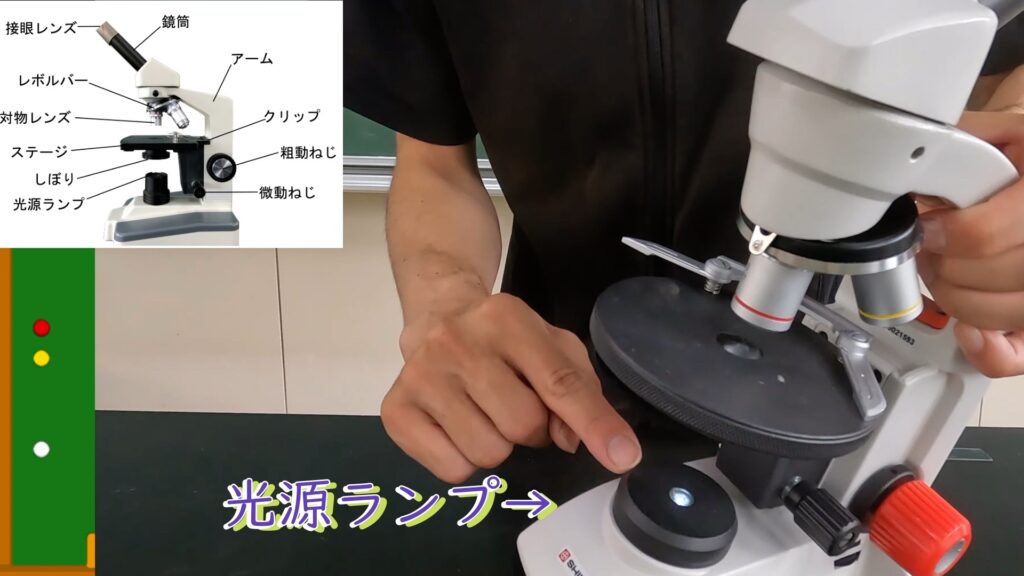

顕微鏡のパーツの名称

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

顕微鏡のパーツの名前はこのようになっています

顕微鏡には多くのパーツがあるんだけど、それぞれに役割があるから一つ一つ詳しく見ていきます。

- 接眼レンズ・・・観察する物体を見るための眼に接するレンズ

- 鏡筒・・・光の通り道

- アーム・・・この部分と下の部分を両手で持って持ち運ぶ

- 対物レンズ・・・物体側についているレンズ。倍率が違うレンズが数種類ある

- レボルバー・・・これを回転させて、対物レンズの倍率を変える

- ステージ・・・プレパラートを乗せる場所

- クリップ・・・プレパラートを固定する

- しぼり・・・光の量を調節する

- 光源ランプ・・・光を当てる。反射鏡を使っているもののある

- 粗動ねじ・・・ステージを大きく動かして、大体のピントを合わせる

- 微動ねじ・・・ステージを少しだけ動かして、ピントを正確に合わせる

接眼レンズ

接眼レンズはその名前の通り目に接するレンズのことです。

接眼レンズは眼に接する!で覚えよう!楽勝だね♪

顕微鏡は、接眼レンズと対物レンズの2種類のレンズで虚像をつくることで、 物体を拡大して観察することを可能にしています。

接眼レンズ には倍率が書いてあります。

今回使用した対物レンズは10倍と書いてあるので、この対物レンズを通すことで、10倍に拡大して物体を見ることができます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

接眼レンズは取り外さないようにしましょう!

接眼レンズを取り外してしまうと、外した場所からほこりが入ってしまい、顕微鏡で観察するときにそのほこりを一生観察することになってしまいます。

鏡筒&アーム

接眼レンズをつないでいる場所を鏡筒といいます。

手で持つ部分のことをアームと言い、 アームとそこを両手で持って顕微鏡を運ぶのが正しい顕微鏡の運び方です。

対物レンズ

鉄眼レンズの下についてるのが 対物レンズです。

物体に対して付いているレンズだから対物レンズ

対物レンズは3種類あって、レボルバーを回すことで切り替えることができます。

- 4倍

- 10倍

- 40倍

レボルバー

レボルバーは、対物レンズの倍率を変えるのに役立つパーツです。

ステージ&クリップ

観察したいものを入れたプレパラートを作ったら、ステージの上に乗せてクリップで止めます。

プレパラートを置くための上の部分をステージと言い、プレパラートを パチパチに止めるものをクリップと呼びます。

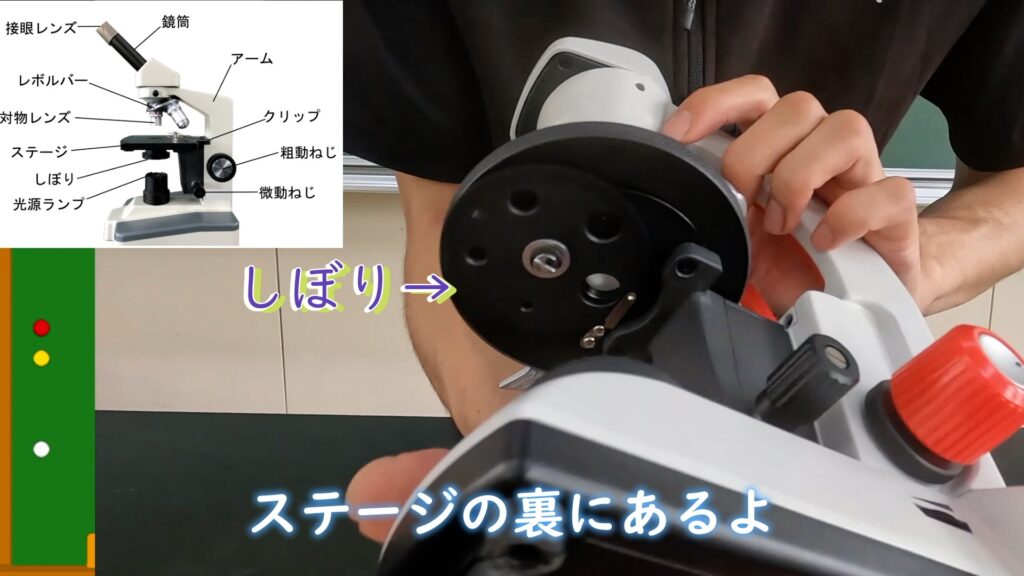

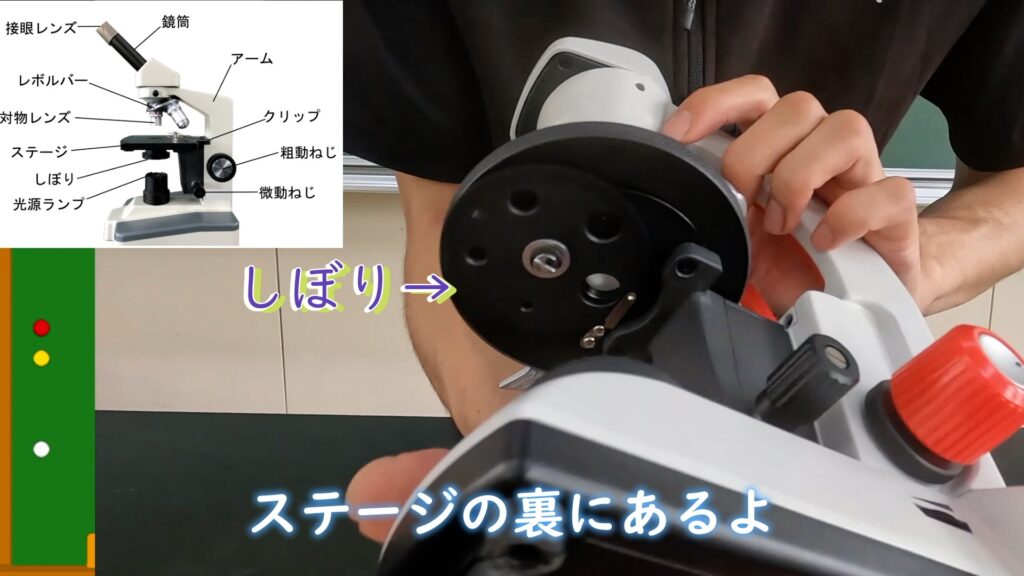

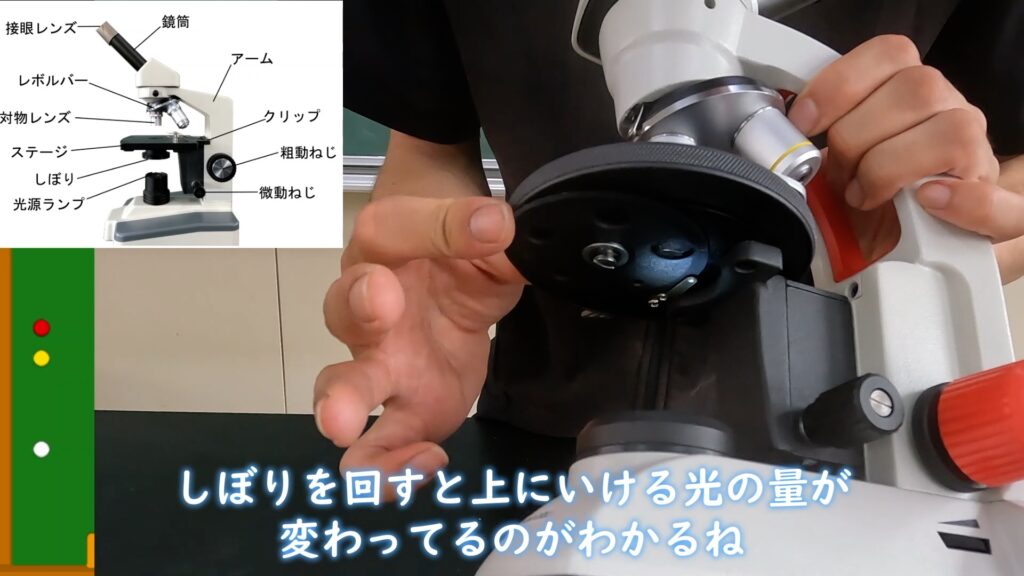

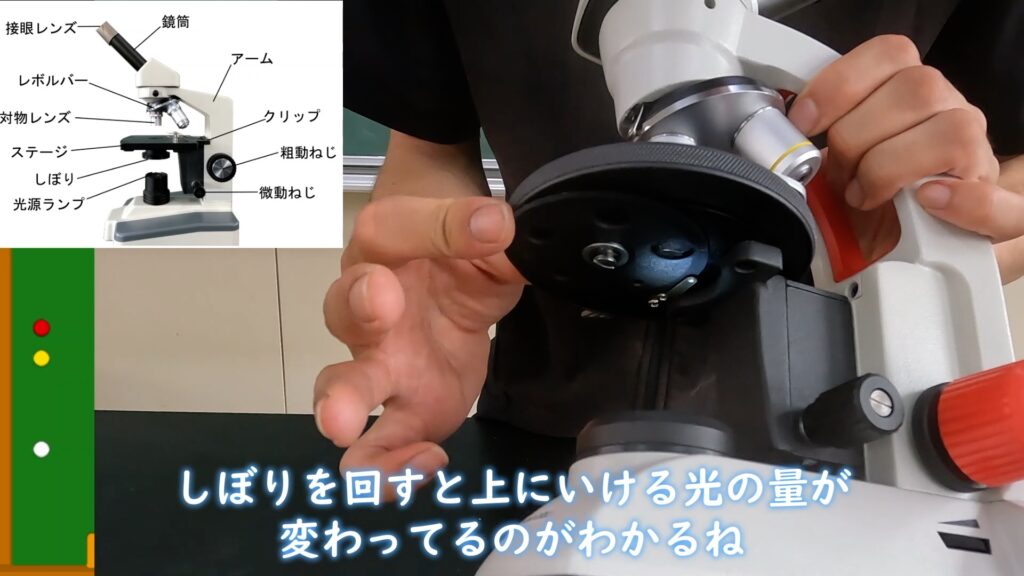

しぼり

絞りは、ステージの裏側にある光の量を調節するためのパーツです。

レボルバーのように、くるくる回して、光の入る量を変えることができます。

↓回すことで、光を変えている様子↓

光源ランプ

光源ランプは光を当てるためのパーツです。

昔の顕微鏡は反射鏡を使って太陽の光によって物体を観察していましたが、最近の顕微鏡は高原ランプによって光を供給しているものが多く、天気が悪い日でも観察しやすくなっています。

粗動ネジ&微動ネジ

ピントを合わせるのには、粗動ネジと微動ネジを使います。

大まかなピント調節は粗動ネジで行った後、微調整ができる小さいほうの微動ネジで正確にピントを合わせると短い時間で 観察をすることができちゃいます!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

微動ネジの使い方をマスターすることがコツ!

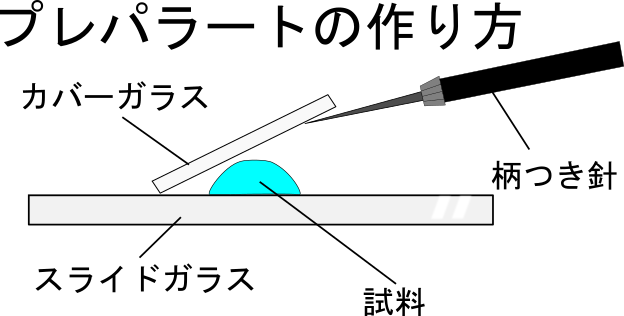

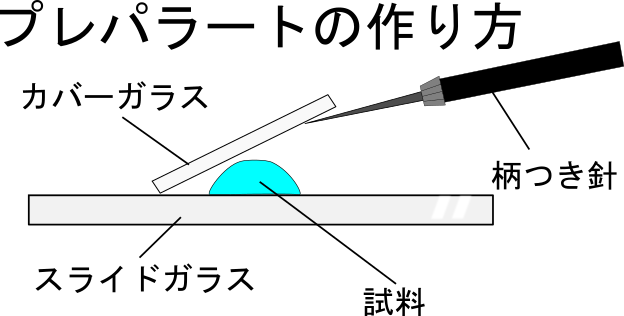

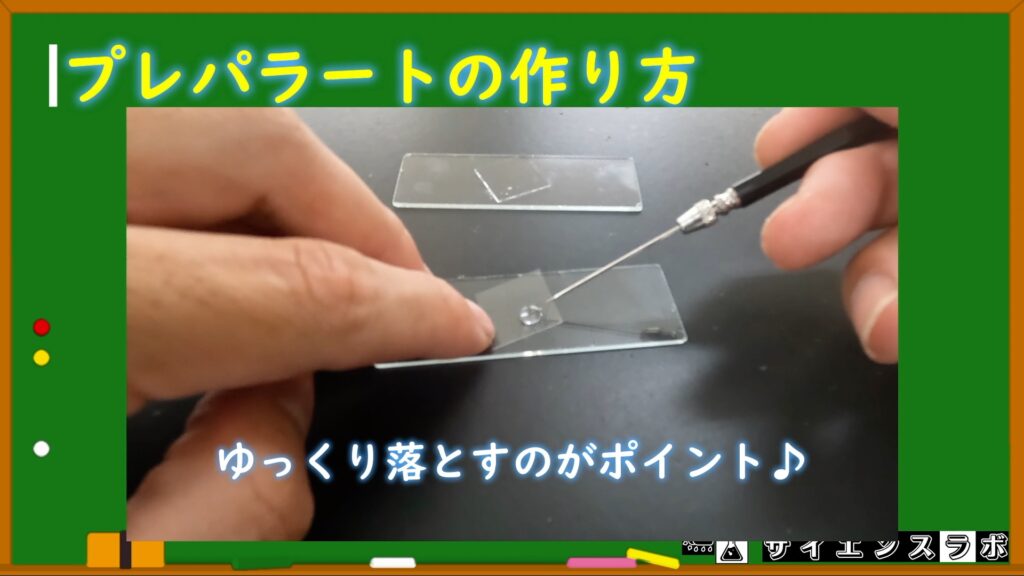

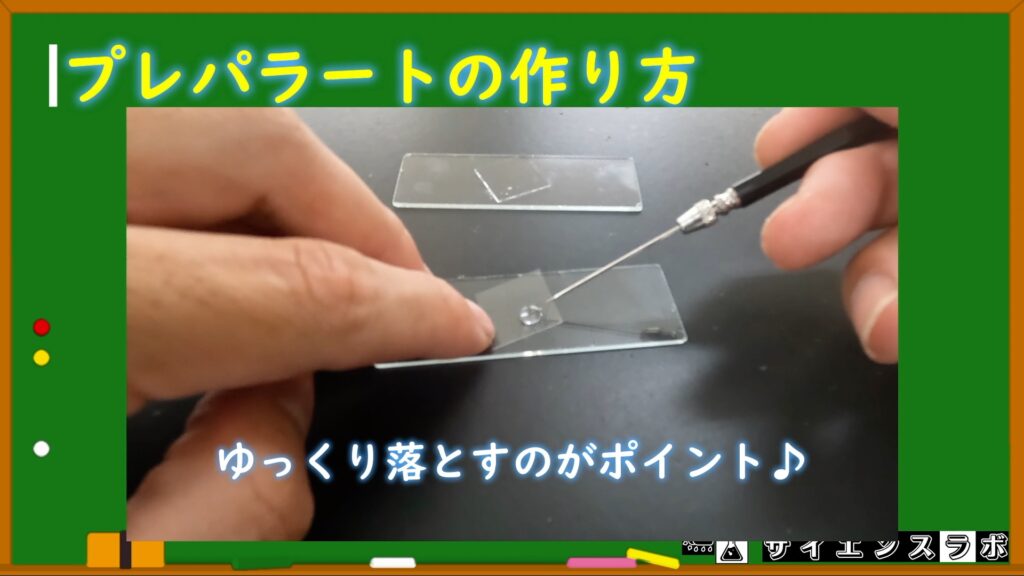

プレパラートの作り方

それでは観察するためにプレパラートを作っていきましょう!

スライドガラス+試料+カバーガラス=プレパラート

上の写真のようにスライドガラスに観察したい試料を乗せてカバーガラスをかけたものをプレパラートといいます。

3つ合わせてプレパラートなんだね

プレパラートを顕微鏡に乗せて観察を行います。

プレパラートをつくる時は、試料に気泡(空気の泡)が中に入ってしまうと観察しにくいので、ゆっくりとカバーガラスを乗せるときれいなプレパラートを作れます。柄つき針などを使って少しずつかぶせるといいですね。

スライドガラスに乗せる試料は少なめのほうが観察がしやすいです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ゆっくり落とすと気泡(空気の泡) ができなくて観察しやすい!

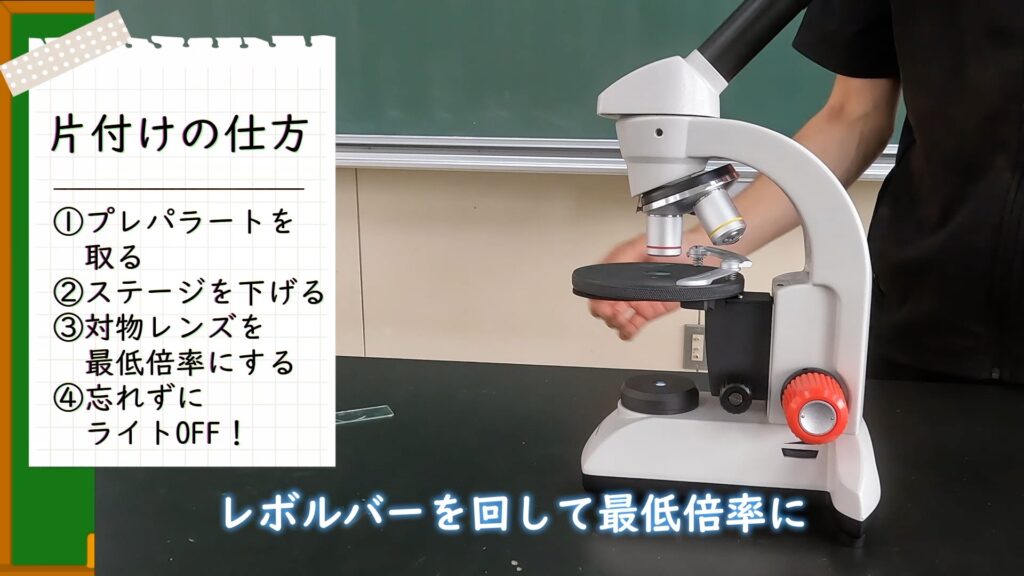

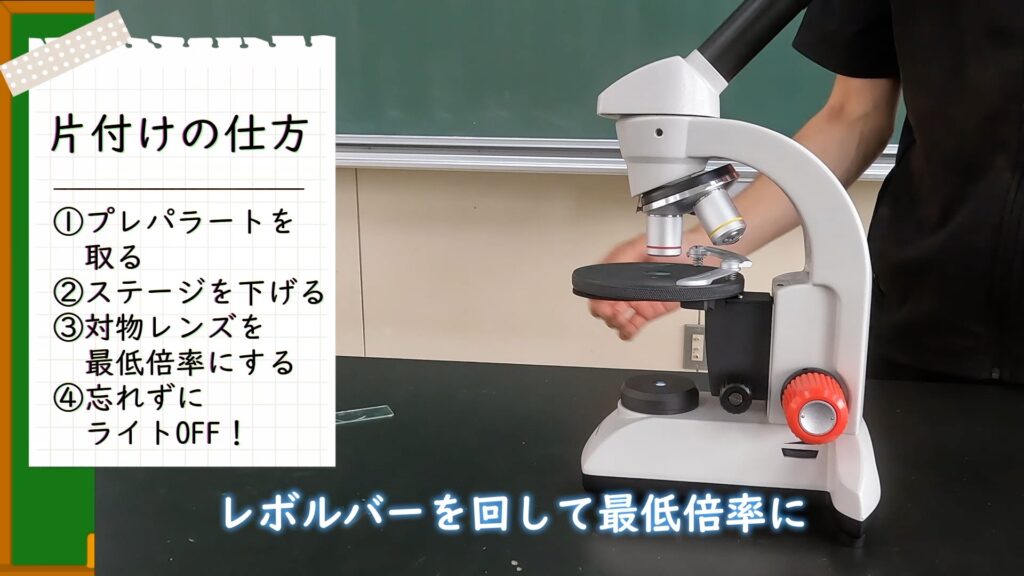

顕微鏡の使い方&片付け方

①直射日光の当たらない平らな場所に置く

↳反射鏡を使っているタイプはレンズによって増幅された日光が直接目に入り失明する危険性もあります!

②光源ランプを付けて(反射鏡の場合は反射鏡を動かす)全体を明るくする。

③プレパラートをステージの上に乗せて、クリップで固定してから対物レンズをぶつかるギリギリまでプレパラートに近づける。

④粗動ねじで大まかなピントを合わせてから、微動ねじで微調整してはっきりと見える場所を探す。

※ピントを合わせる時は、対物レンズをプレパラートに近づけてから、ステージを離しながらピントを合わせる

↳近づけながらピントを合わせると対物レンズがプレパラートにぶつかって割れてしまう危険性があります!

※観察したい対象が分厚い時は、微動ねじを少しずつ動かしながら観察すると、対象の上のほうから下のほうまで観察できます。

⑤しぼりを調節して、光の量を調節して観察しやすくする

⑥高倍率で観察したいときは、観察したいものを視野の中央において、レボルバーを回して、倍率の高い対物レンズに変える

①プレパラートを取る

②ステージを下げる

③対物レンズを最低倍率に!

④忘れずに光源ランプをOFF!

倍率の計算

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

顕微鏡には2つの凸レンズが使われています。

顕微鏡の倍率は「接眼レンズ×対物レンズ」の倍率の掛け算になります。例えば、接眼レンズの倍率が10倍で対物レンズの倍率が40倍の時は10×40で400倍で観察ができるというわけですね。

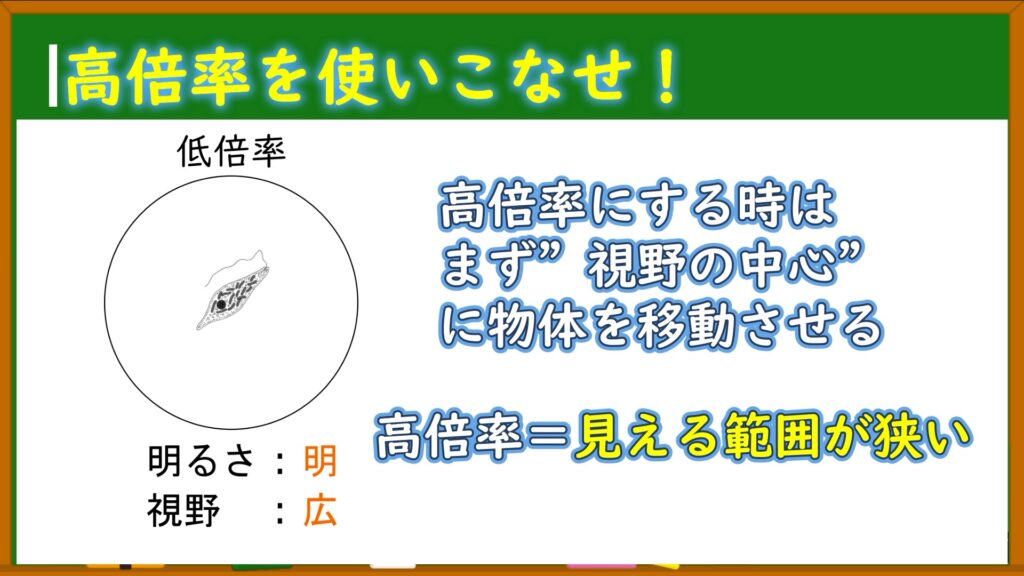

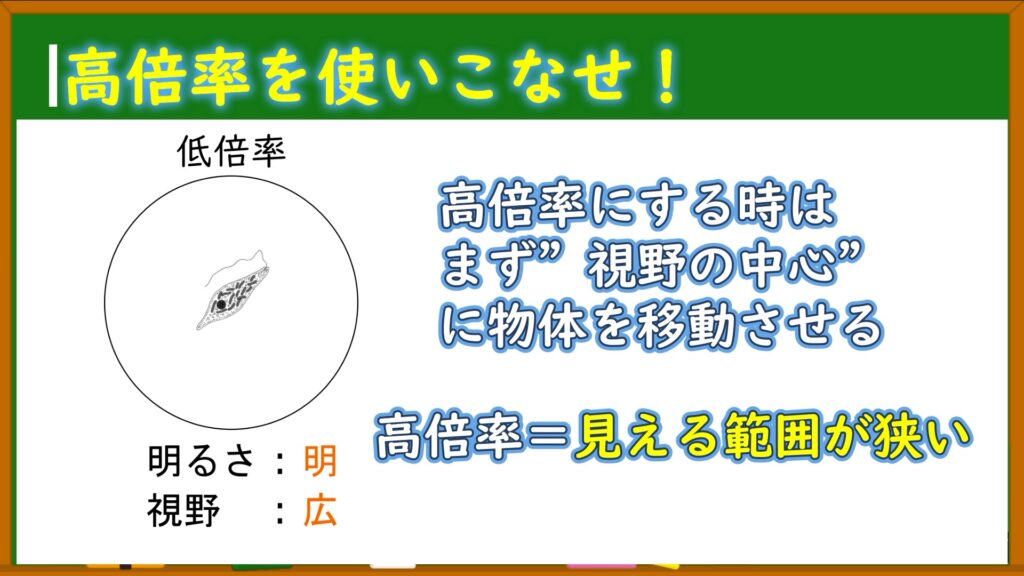

観察する時は、低倍率で観察したいものを見つけてから、視野の中央に置いてからレボルバーを回して高倍率にするとスムーズに観察できます。

顕微鏡を片付けるためにレンズを外す時は、対物レンズから外してから、接眼レンズを取り付けましょう。これは、中にほこりなどのゴミを入れないようにするためです。

中にほこりを入れないように接眼レンズ→対物レンズの順に取り付ける

逆にレンズを付ける時は、上の接眼レンズを取り付けてから、対物レンズを取り付けましょう。

視野の明るさ

顕微鏡の倍率を変えると物体の見え方も変わってきます。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

低倍率と高倍率では見え方がこのように違います

高倍率にすると、暗くなるんだね

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

そうです! 拡大される代償に光が少なって、暗くなるのがデメリット

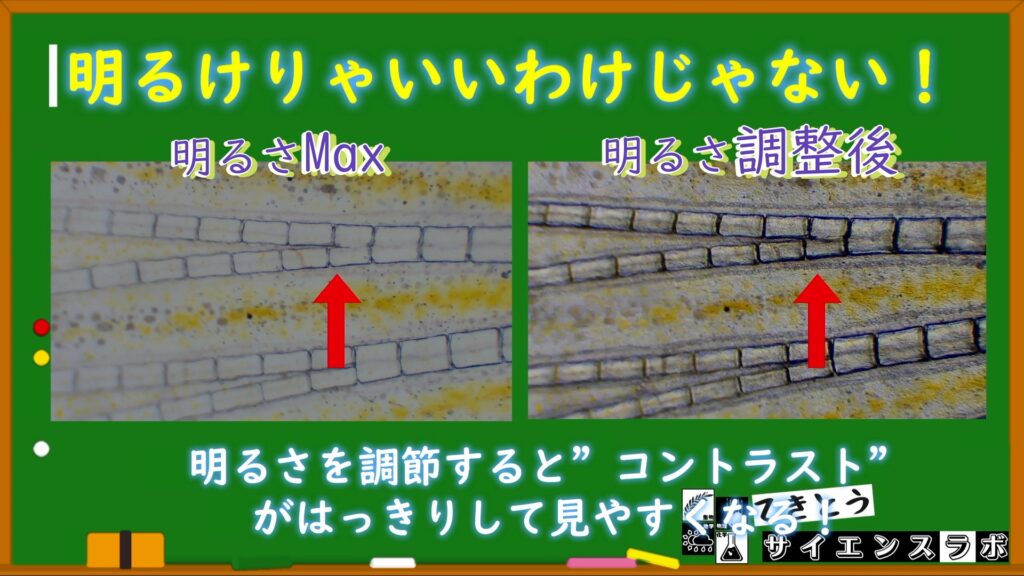

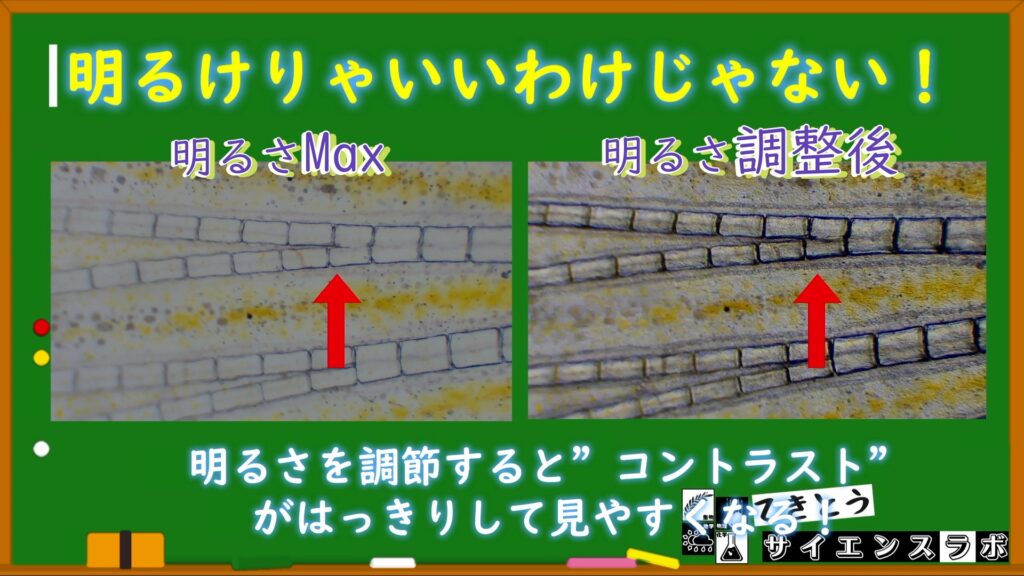

透明な微生物などを観察するときは、明るさが明るければ、見やすいと言うわけではありません。(コントラストといいます。)

生物を観察するときは、光の量が多ければ多いほど良いと言うわけじゃないから、光源ランプや絞りを調節して観察に適した光の量を自分で見つけ出しましょう。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

高倍率に変える時に注意点もあります!

低倍率→高倍率に変えるときは、見たいものを視野の中心に置いてから倍率を変える

また、高倍率にすると、視野の中心を拡大してしまうため、低倍率から高倍率に倍率を変えるときは、視野の中心に見たいものを持ってきてから、レボルバーを回して高倍率に変更しましょう。

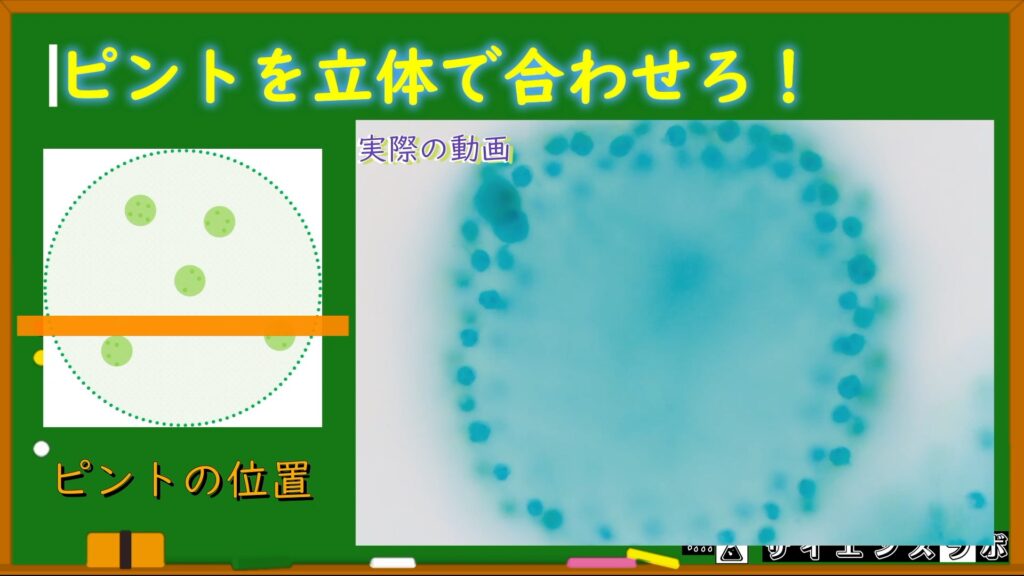

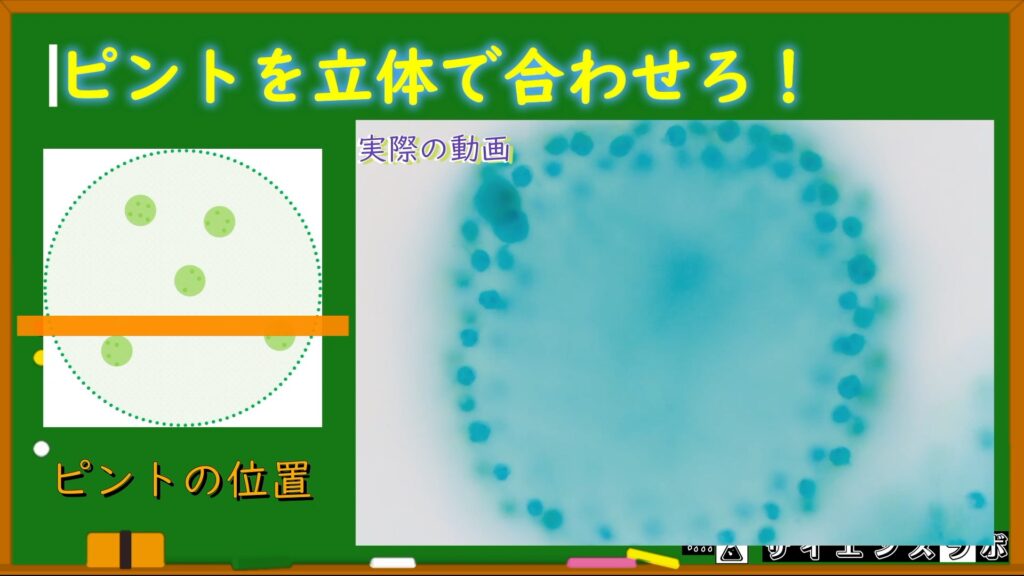

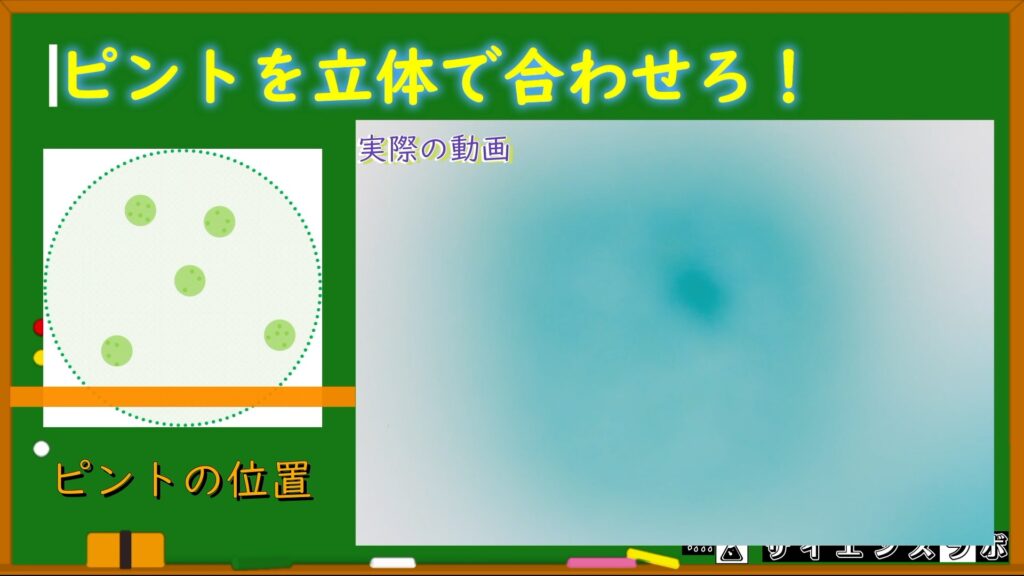

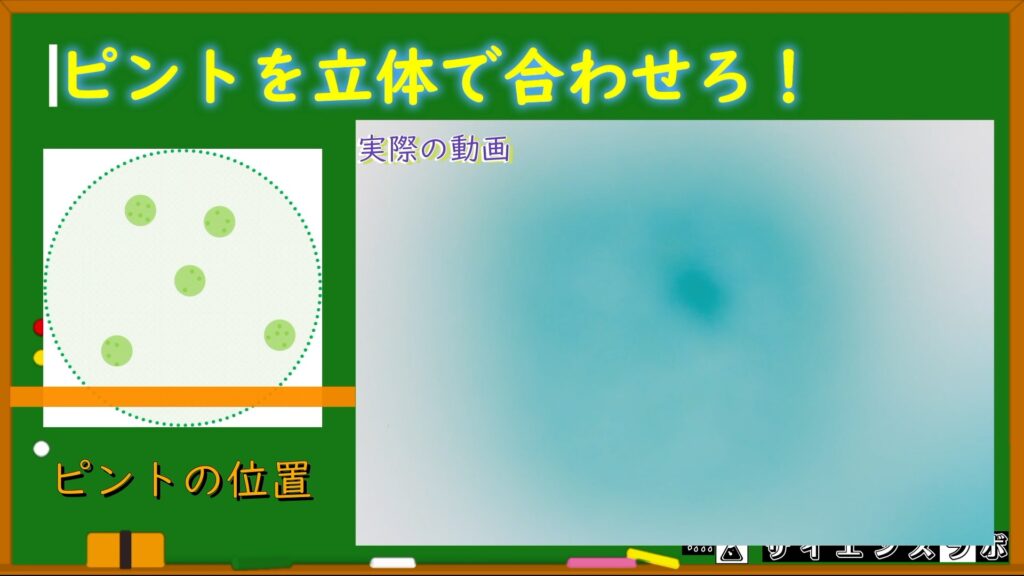

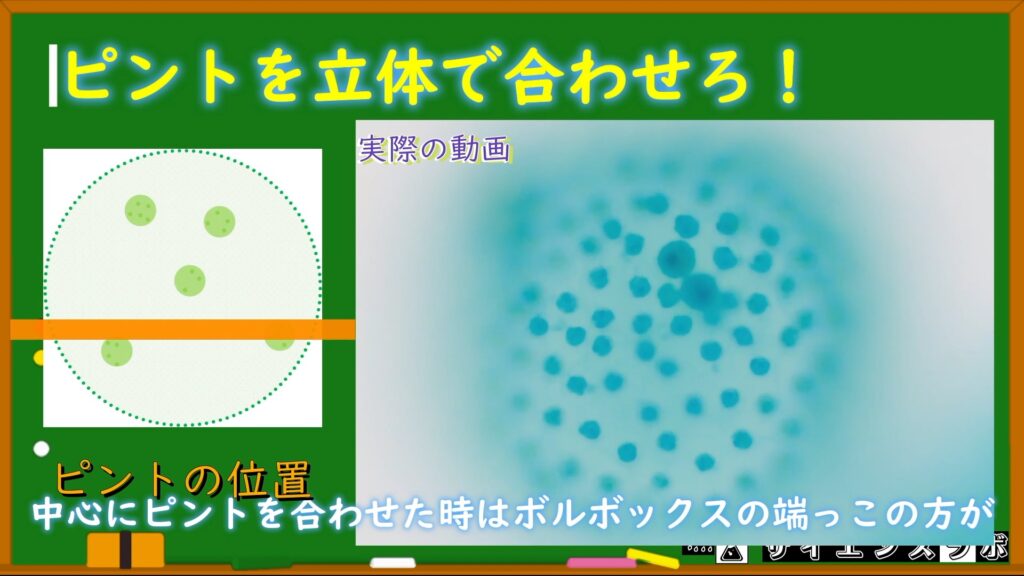

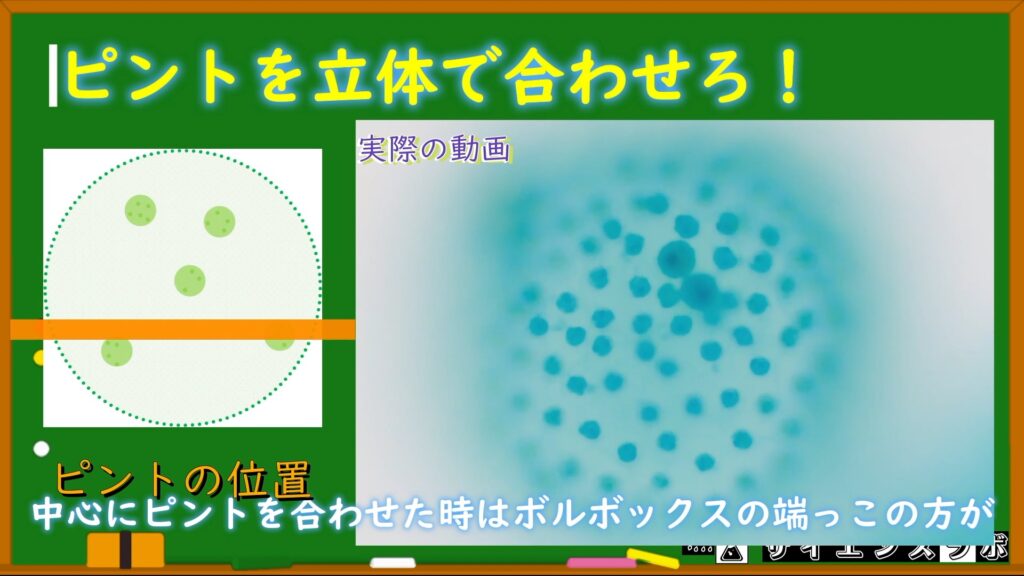

上手なピントの合わせ方

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

ピント合わせの上手な方法!!

顕微鏡のピントは、必ず正解の1カ所があると言うわけではないんです!

生物には必ず”厚さ”があります。 ピントを合わせる時は、この厚さをイメージしながら微動ネジを使って、少しずつピントの位置を調節させてあげるとうまく物体を観察することができます。

ピントを少しずつずらして観察したボルボックス

ピントによって見え方が少し違うのがわかりますよね。

観察した物体は厚さがあるから、少しずつ出すことで、その物体の厚さを捉えながら見たいもの全体を見ることができます。 今回はボルボックスの球体でわかりやすく説明しましたが、 他の生物でも一緒です!

プレパラートは平じゃないんだね!

双眼実体顕微鏡のメリット

続いて、双眼実体顕微鏡と言う両方の目で見られる顕微鏡について解説します!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

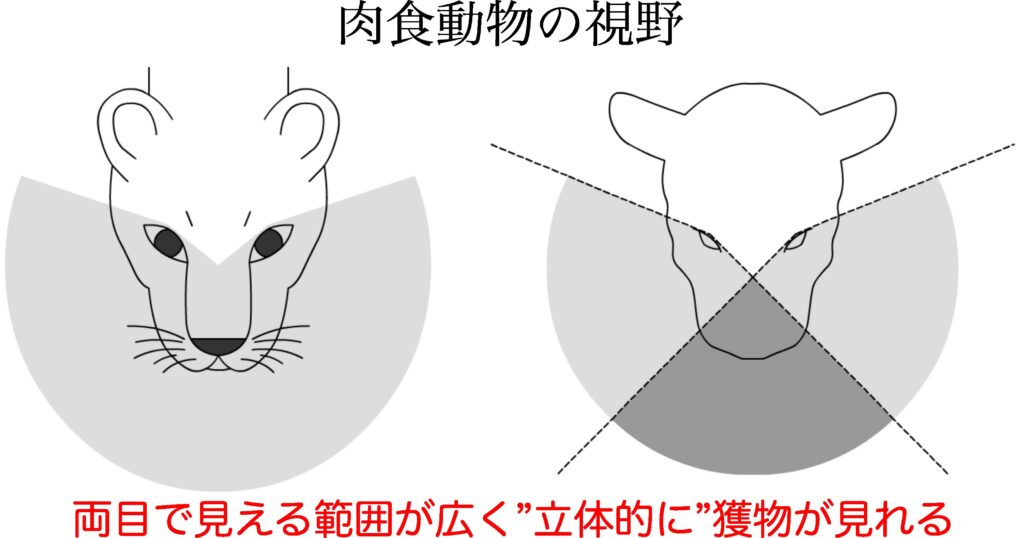

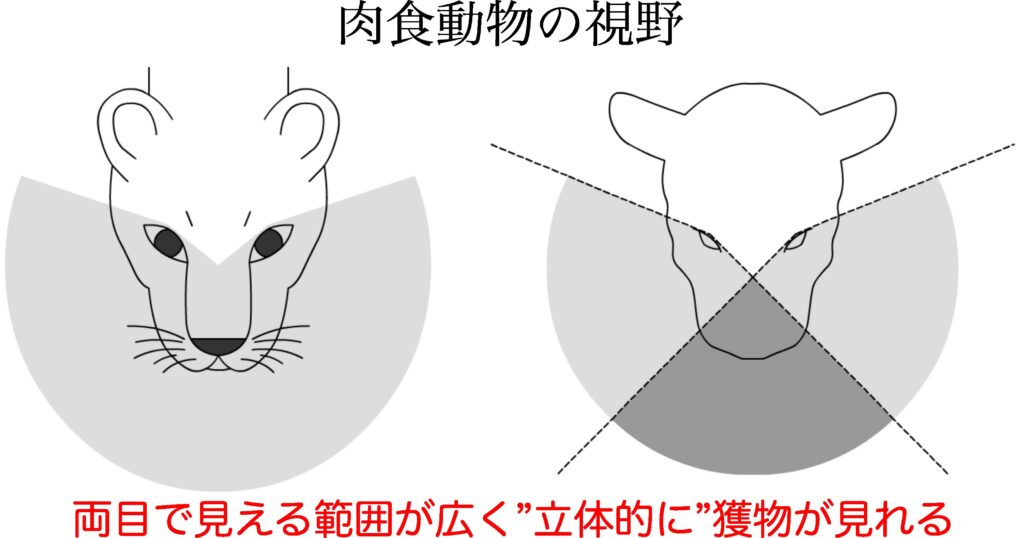

動物の目は2つついています!さてなぜでしょうか?

見やすいからじゃない?

シャーペンを2本用意して腕を伸ばした状態で、ペンの先端をぶつけてみてください。両目を開けてやると簡単にできますが、片目をつぶるとなかなか難しいです。

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

2つの目があるから、空間を把握できて立体的に見られます!

その理由は2つの目の位置が違うため、それぞれで見えているものが若干違うからなんです。

人差し指を立てて、顔の前に出した状態で片目ずつ見ると、その違いが分かりやすいです。

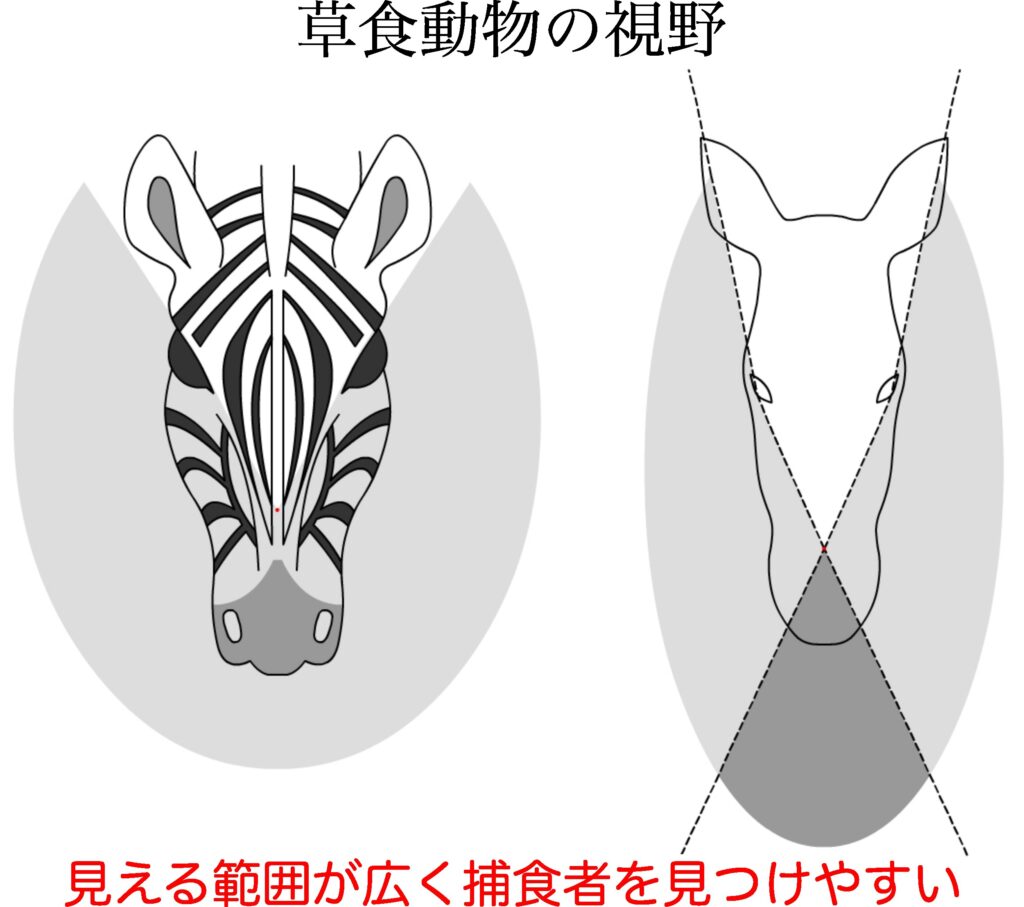

肉食動物と草食動物の目のつくりを比較するとこのように違います。

双眼実体顕微鏡は上で説明した顕微鏡とは異なり、倍率は低いですが、2つの目で観察することができます。

双眼実体顕微鏡は観察したいものを立体的に観察することができます。

また、プレパラートをつくらないので、観察したいものを操作しながら観察をすることができます。

- 2つの目で見るから、立体的に観察できる

- プレパラートを作らないから、操作しながら観察できる

顕微鏡でいろいろなものを観察!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

観察すると、こんな生物たちを見ることができます!!

まとめ

- 顕微鏡のパーツはいろいろある

- 顕微鏡はゴミが入らないように接眼レンズ→対物レンズの順につける

- 全体の倍率=接眼レンズの倍率×対物レンズの倍率

- 高倍率にすると視野は暗くなる

- 双眼実体顕微鏡は立体的に見れる&操作しながら観察できるメリットがある

-300x300.png)

-300x300.png)

この授業はYoutubeでも解説しています!

Youtubeの方が実際に顕微鏡を使っていて、100倍わかりやすいから動画がおすすめです!

今回のまとめクイズ!

-150x150.png)

-150x150.png)

-150x150.png)

これは何を顕微鏡でみたものでしょうか?

正解は、

紙やすり!

-300x300.png)

-300x300.png)

次の学習も一緒に頑張ろうね!

- 1時間目 顕微鏡&双眼実体顕微鏡の使い方をマスターしよう!

- 2時間目 酢酸カーミンを使ってオオカナダモの核を観察!

- 3時間目 動物&植物の細胞の違いを解説!

- 4時間目 「細胞の呼吸」ってどんなもの?

- 5時間目 多細胞生物/単細胞生物の違いはなんだろう?

- 6時間目 細胞→組織→器官→個体 そうして体はできる!

- 7時間目 ヨウ素液のはたらきを調べよう!

- 8時間目 「光合成」の大切な機能を実験して調べよう!

- 9時間目 葉の表/裏で”蒸散の量”はどのくらい変わる?

- 10時間目 植物の「気孔」を観察しよう!

- 11時間目 単子葉類・双子葉類の「維管束」の違いを徹底解説!

- 12時間目 じゃがいもは根?茎?でんぷんを貯める場所と行方

- 13時間目 消化・消化管について

- 14時間目 だ液に含まれる「アミラーゼ」のはたらきを調べよう!

- 15時間目 炭水化物/タンパク質/脂肪の分解のされかた

- 16時間目 呼吸では何が行われるの?肺のはたらきを解説!

- 17時間目 しゃっくりの原因!?横隔膜のはたらき

- 18時間目 赤血球や白血球など血液の成分のはたらき!

- 19時間目 心臓のはたらき

- 20時間目 動脈/静脈&動脈血/静脈血のわかりにくすぎる違いを解説!

- 21時間目 じん臓やぼうこうが行う”排出”の仕組みを解説!

- 22時間目 腕が曲がるのはナゼ?運動器官について

- 23時間目 人間が持つ”五感”って何?

- 24時間目 ハイテクカメラより高性能!人間の目が見える理由!

- 25時間目 音が聞こえる方向までわかる神秘的な仕組みの耳を知ろう!

- 26時間目 落ちるものさしをキャッチできる?反射神経について解説!

.jpg)

コメント